Review on mapping space remote sensor optical system

-

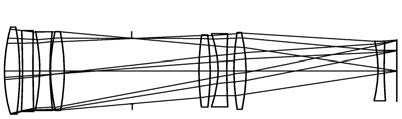

摘要: 将遥感技术应用到测绘当中是现代地质测绘技术的发展趋势,随着光学载荷分辨率的不断提高,遥感测绘已经成为社会发展和国民经济发展的重要保障。光学载荷决定了测绘空间遥感器的分辨率、测绘精度、卫星平台体积与重量,是遥感器的核心部分。本文对高成像质量透射光学系统、同轴三反光学系统、离轴三反系统等常用的空间遥感测绘光学系统的结构形式和光学性能分别进行了介绍,并对处于研发阶段的新型空间反射光学系统的结构形式和光学性能进行了展望。分析认为,根据不同的应用环境和技术指标,合理选用不同种类的遥感测绘光学系统,可以最大程度利用平台资源,满足遥感测绘需求。Abstract: The application of remote sensing technology to the mapping is the development trend of modern geological mapping technology. With the increasing resolution of optical load, mapping remote sensor has become an important guarantee for social development and the development of the national economy. Optical load which is the core component of remote sensor determines the resolution of mapping space remote sensor, the precision of mapping, and the volume and weight of the satellite platform. Structure and optical properties of the mapping space remote sensor optical system are introduced, such as high image quality refractive system, co-axial three mirrors system and off-axial three mirrors system. Then, structure and optical properties of new space reflective optical system in development are prospected. Analysis result indicates that according to different application environment and technical index, different types of optical system should be selected reasonably, so the platform resources can be used fully to meet the demand of mapping remote sensor.

-

Key words:

- mapping remote sensor /

- optical system design /

- MTF /

- relative distortion

-

表 1 两种同轴三反系统光学性能的比较

Table 1. Performance comparison of two coaxial three-mirror optical systems

-

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] -

下载:

下载: