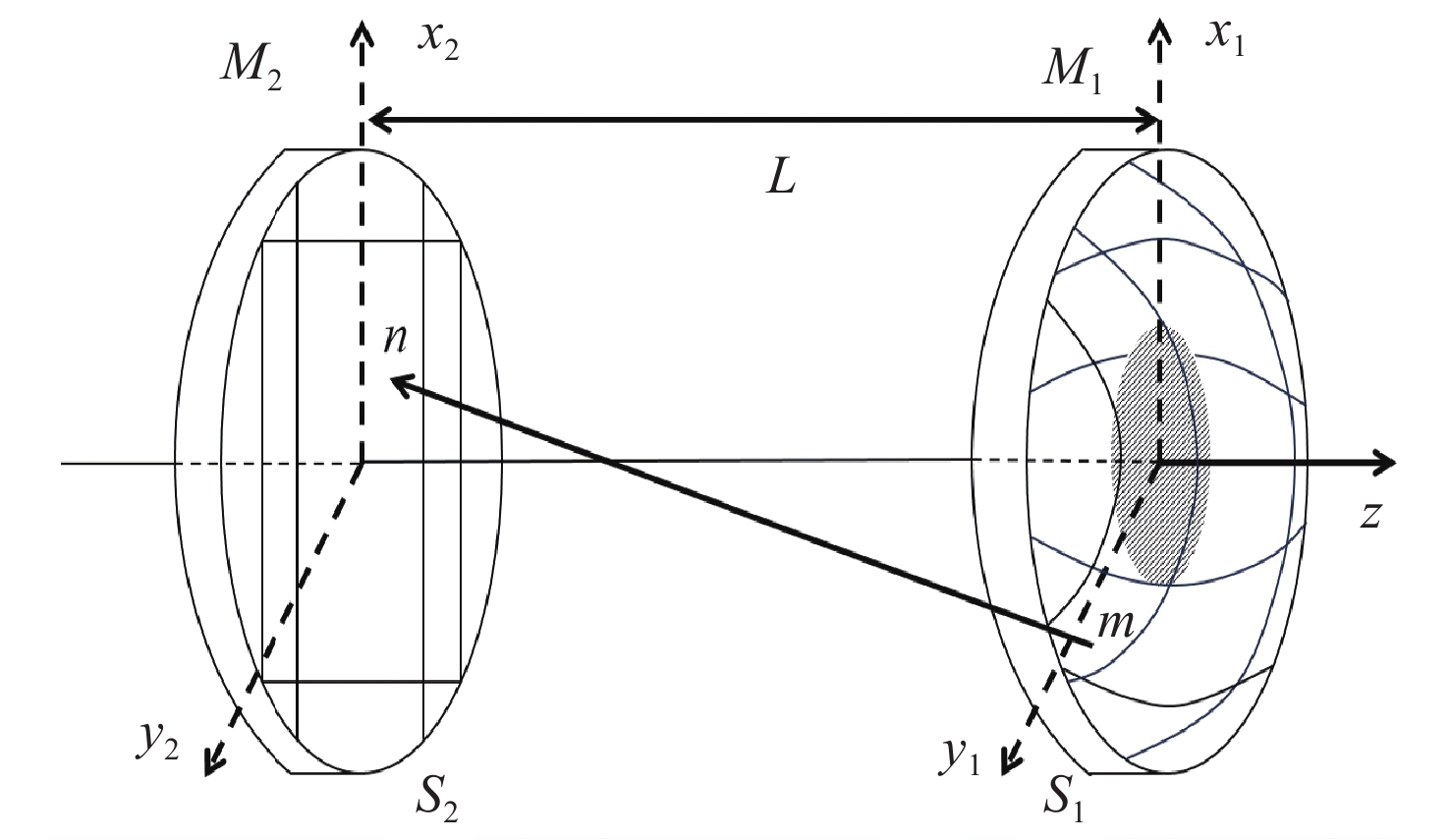

本研究探讨了旋转对称幂指数涡旋光束(RSPEPVBs)在生物组织中的传输特性。根据广义惠更斯-菲涅耳原理,建立了描述RSPEPVBs通过生物组织传输的一般表达式。通过数值模拟,研究了传播距离

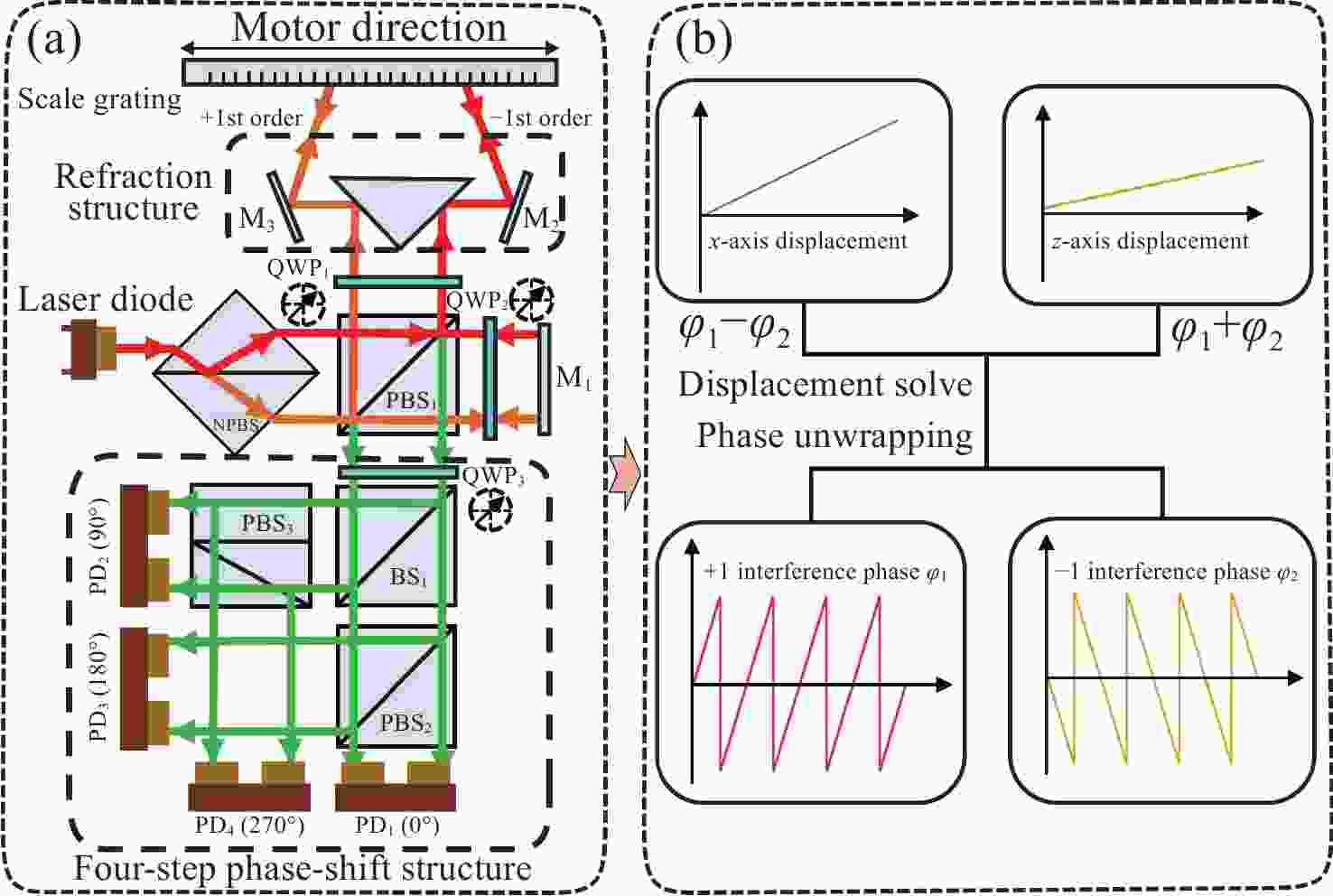

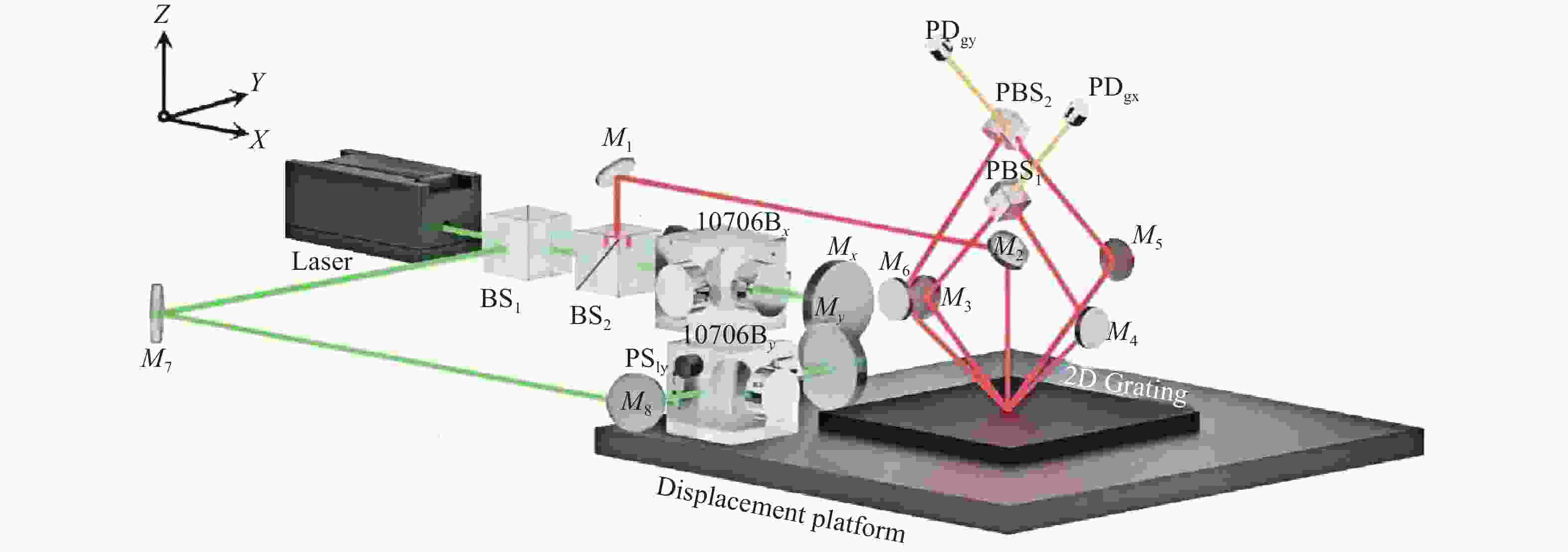

针对目前先进制造设备对于高精度平面位移测量的需求,本文提出了一种

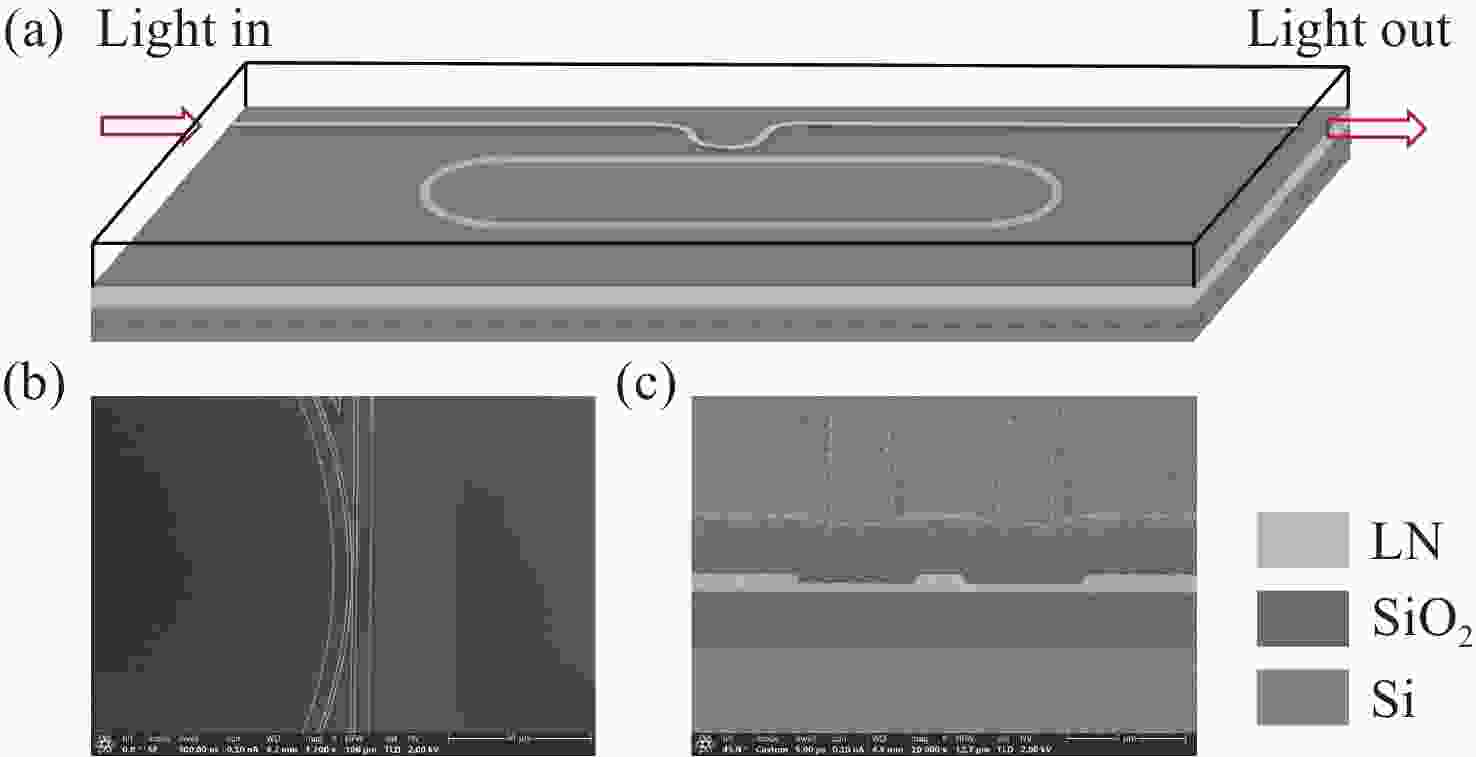

为实现高精度温度传感,本文提出了一种基于高品质因子薄膜铌酸锂微环谐振器与微波光子读取技术的温度传感器。该系统中,薄膜铌酸锂微环谐振器(线宽为2.87 pm,Q值高达105)同时作为温度感知单元和微波光子滤波器的核心处理部件,利用热光效应将温度变化转换为光学谐振波长偏移,并创新性地借助微波光子技术将其线性映射为微波通带频率变化,采用矢量网络分析仪对微波频率响应进行精确探测,通过高精度频率响应变化实现温度测量,最终建立了温度与频率偏移量之间的定量关系模型。与传统直接检测光学波长变化的方法相比,微波光子学读取技术通过将微小的光学谐振波长偏移量线性地转换为微波通带中心频率的变化,突破了光谱仪固有的波长检测分辨率限制。实验结果表明,传感器灵敏度达27 MHz/°C,分辨率可达0.002 °C,在0.01 °C实验温度变化条件下,保持良好的线性响应。本研究有效解决了传统光学测温中灵敏度与分辨率之间的权衡问题,为片上集成高精度温度传感提供了新方案。

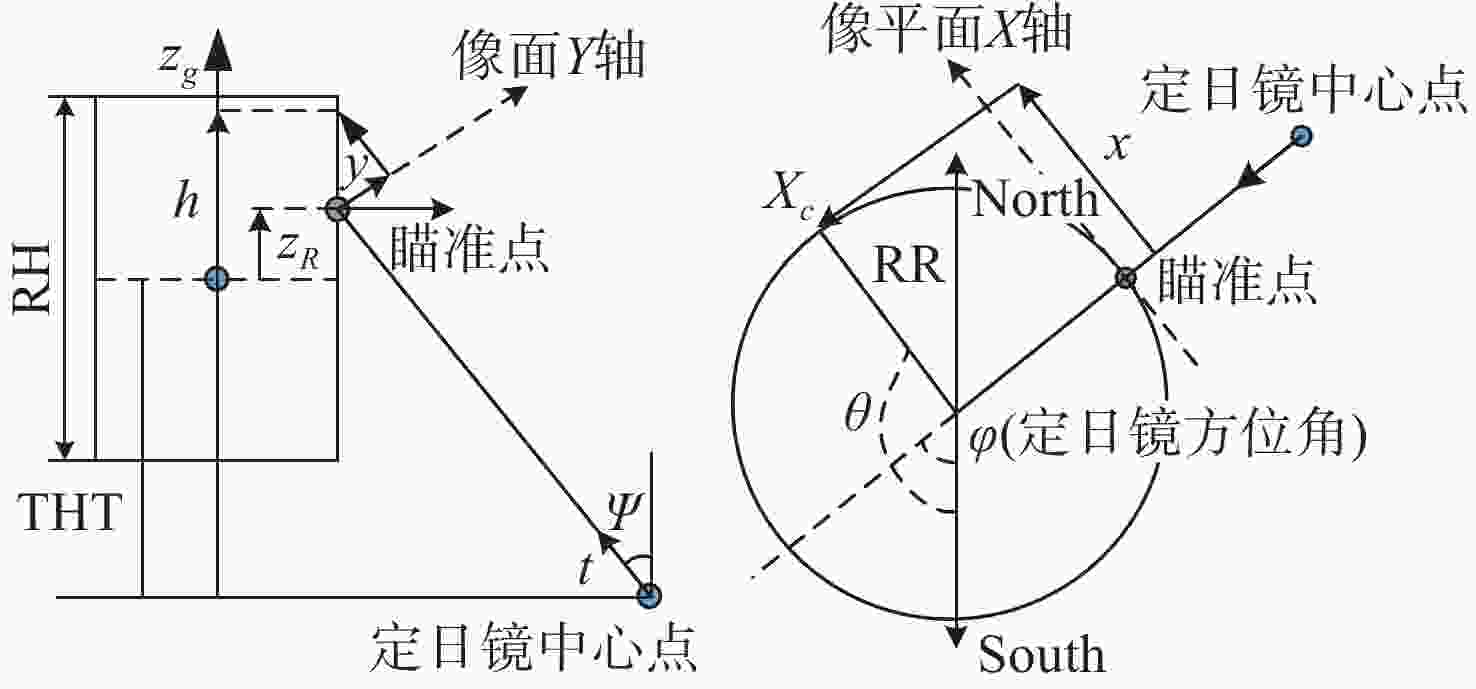

为了实现吸热器表面能流分布均匀,提出了一种塔式太阳能电站定日镜瞄准策略优化方法。首先,基于全场定日镜瞬时光学效率的计算结果对镜场进行分区,不同分区的定日镜设计不同的瞄准因子;然后,根据瞄准因子计算定日镜的光斑尺寸,通过光斑尺寸与吸热器尺寸比值确定光斑相对大小,并规划瞄准点分布;最后,利用遗传算法优化定日镜瞄准点分布,实现吸热器表面均匀的能流分布。以百兆瓦级塔式光热电站为例,对定日镜瞄准策略进行优化,在典型日中春分日条件下吸热器表面能流密度峰值由赤道瞄准的1.94 MW/m2降低到1.01 MW/m2,均匀性提高53.29%,截断因子仅减小0.86%,在保证截断效率的同时确保了吸热器的高效安全运行。

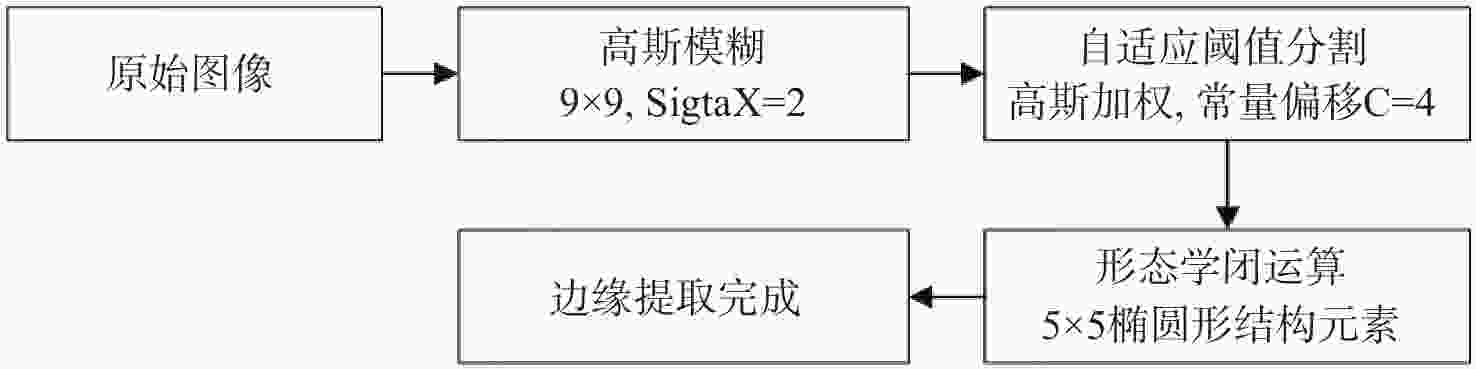

为实现激光切割熔渣附着精准量化与工艺优化,本研究探索一种基于图像与频域特征的卷积神经网络(CNN)预测方法。构建包含

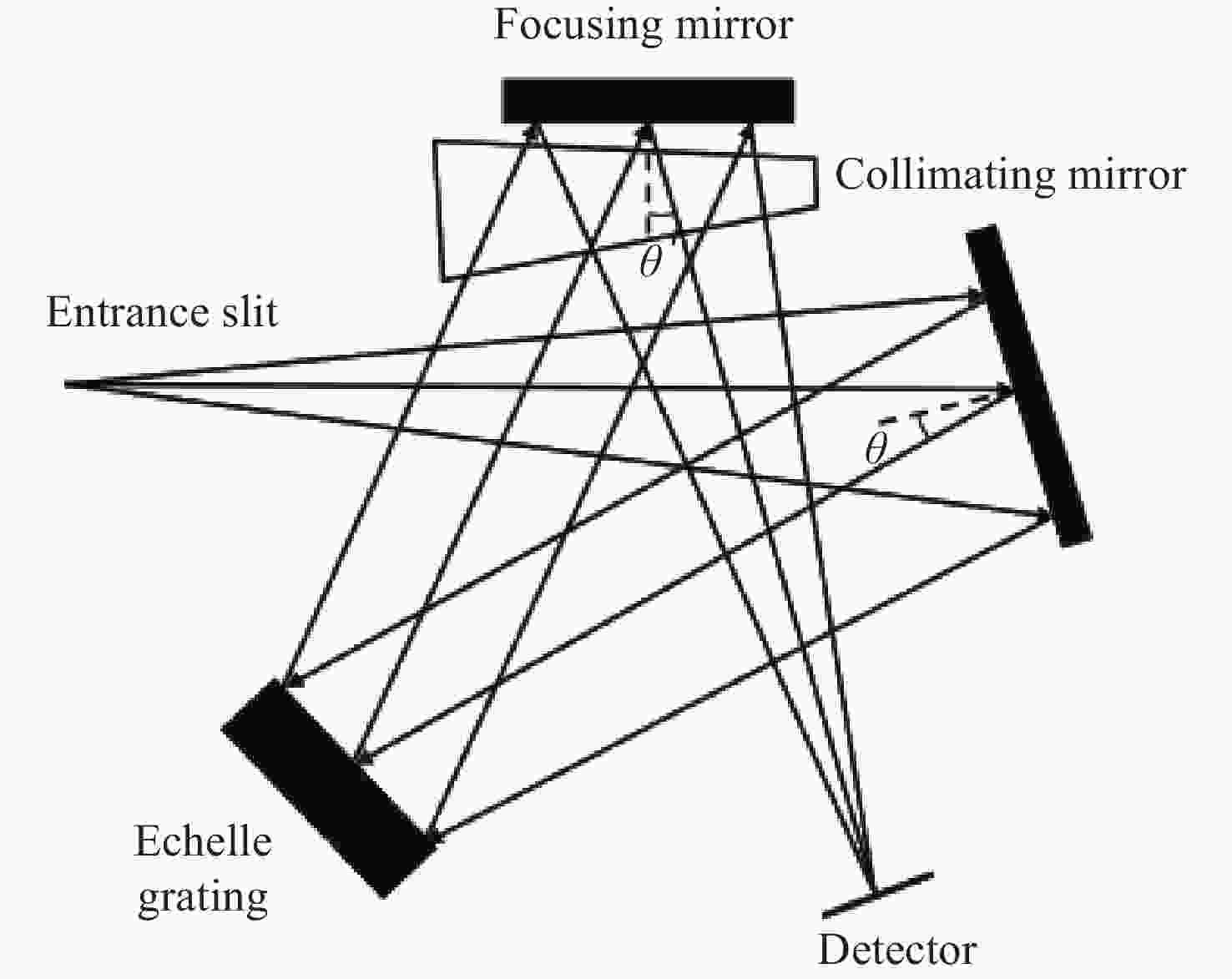

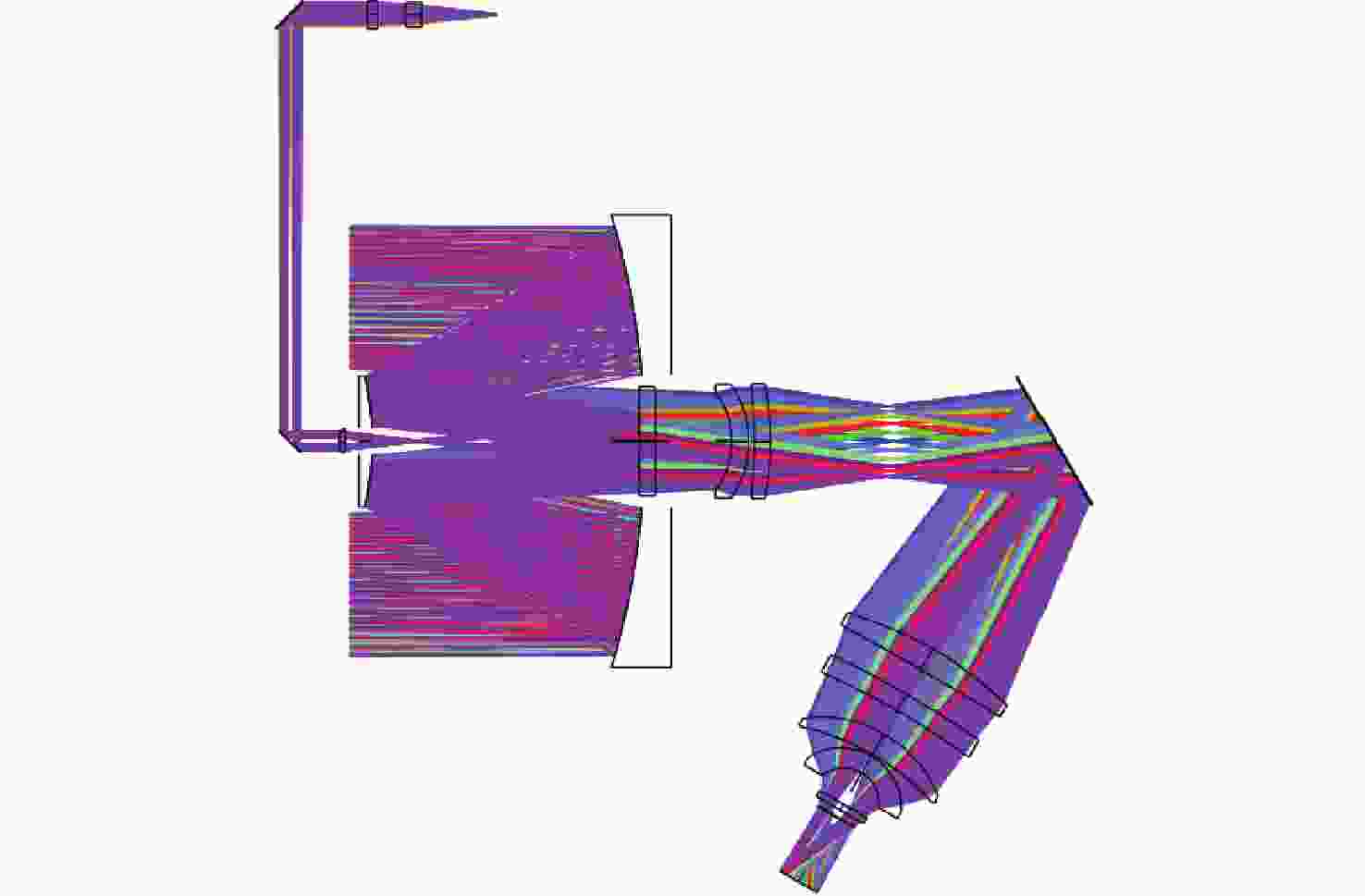

针对传统中阶梯光栅光谱仪高分辨率与微型化难以兼容的技术难题,本文提出了一种紧凑型中阶梯光栅光谱仪的设计方法。

该设计基于交叉Czerny-Turner型光路结构,采用透射棱镜作为交叉色散元件,通过正交色散分离不同级次光谱的同时结合反向离轴抛物面聚焦镜消除棱镜引入的像差,以实现空间布局小型化。本文对中阶梯光栅及色散棱镜参数进行设计建模,并由光程像差理论分析了聚焦光路的像差特性。

仿真结果表明,抛物面-棱镜型中阶梯光栅光谱仪光谱范围为450~650 nm,数值孔径为0.05,分辨率可达0.06 nm,并且在公差范围合理情况下,系统体积仅有80 mm×44 mm×18 mm。

基本能够满足便携式、高精度光谱检测的使用要求。

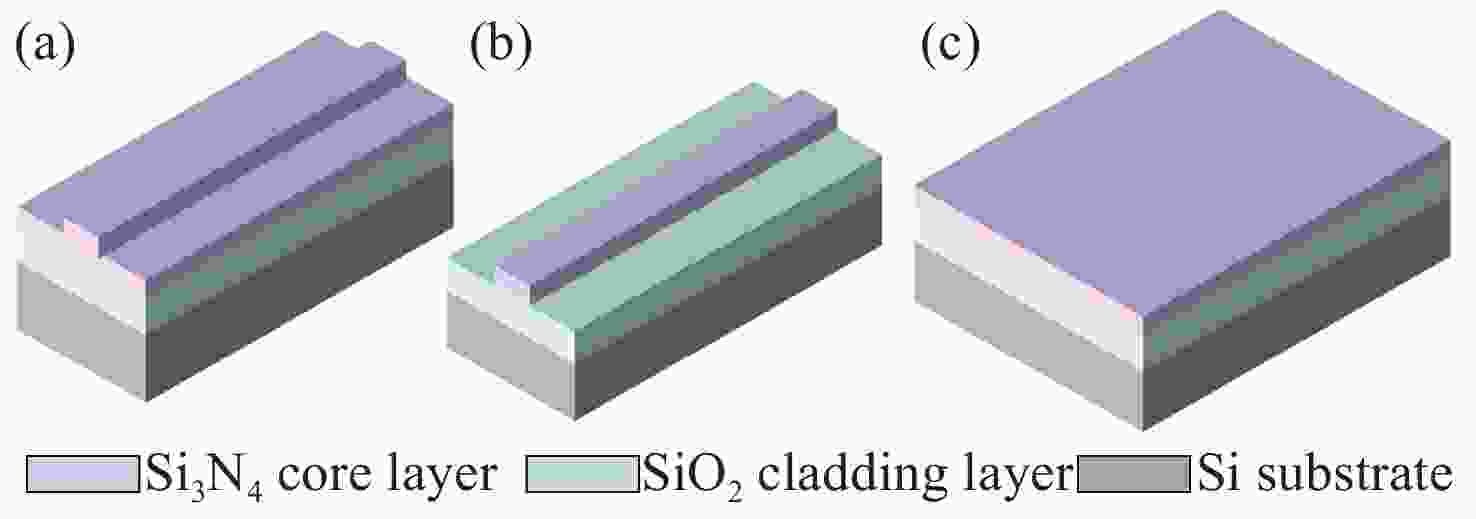

将可见光集成光学器件的工作波段扩展至全可见光谱段具有重要意义,可以增强微型光谱仪的检测精度与适用性、拓宽可见光通信的带宽、使生物传感器能够同时检测复杂样品中的多种生物分子等。波导是集成光学器件的核心基础元件,然而目前对全可见光波导的研究并不完善。本文提出了一种支持全可见光谱段(435−760 nm)的波导设计,使用数值仿真方法分析了不同波导结构的传输特性,发现波导内无法实现整个可见光谱的单模传输。在多模传输条件下,通过分析波导中传播损耗与模式分布,确定了可实现低损耗传输的最佳波导尺寸、弯曲半径与波导间距等参数:对于平板波导,厚度≥1 μm可确保偏振不敏感。对于厚度为1 μm的条形波导,宽度≥2 μm可显著降低由侧壁粗糙度引起的散射损耗。对于宽1 μm、厚2 μm的条形波导,弯曲半径≥10 μm,波导间距≥0.4 μm时,辐射损耗可以忽略,且光不会耦合到相邻波导。此外,评估了制备公差对波导性能的影响。与之前主要关注可见光谱内窄波段的研究不同,本工作中提出的设计能够在单个波导中传输全可见光谱,从而促进片上全可见光谱器件的带宽扩展和性能增强。

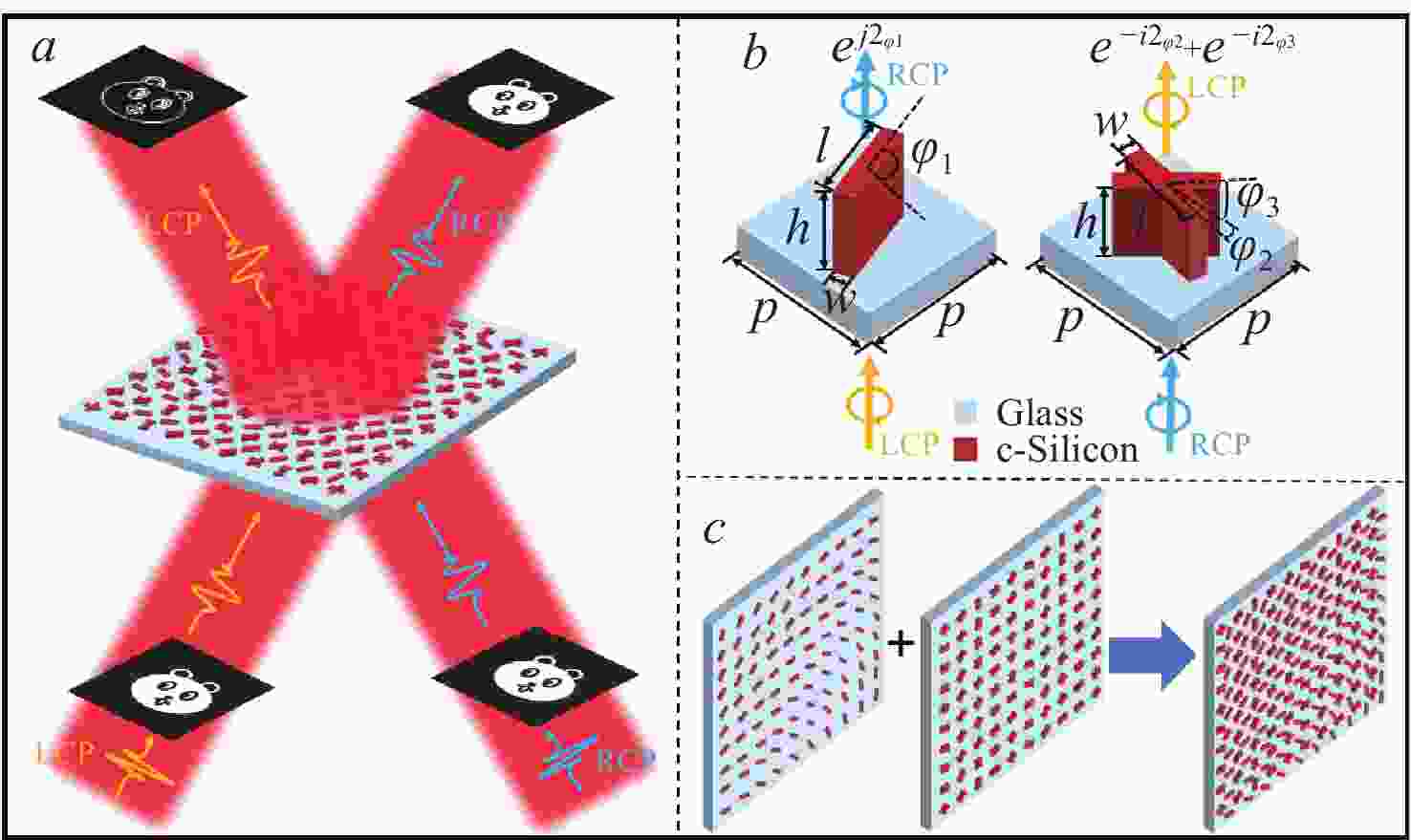

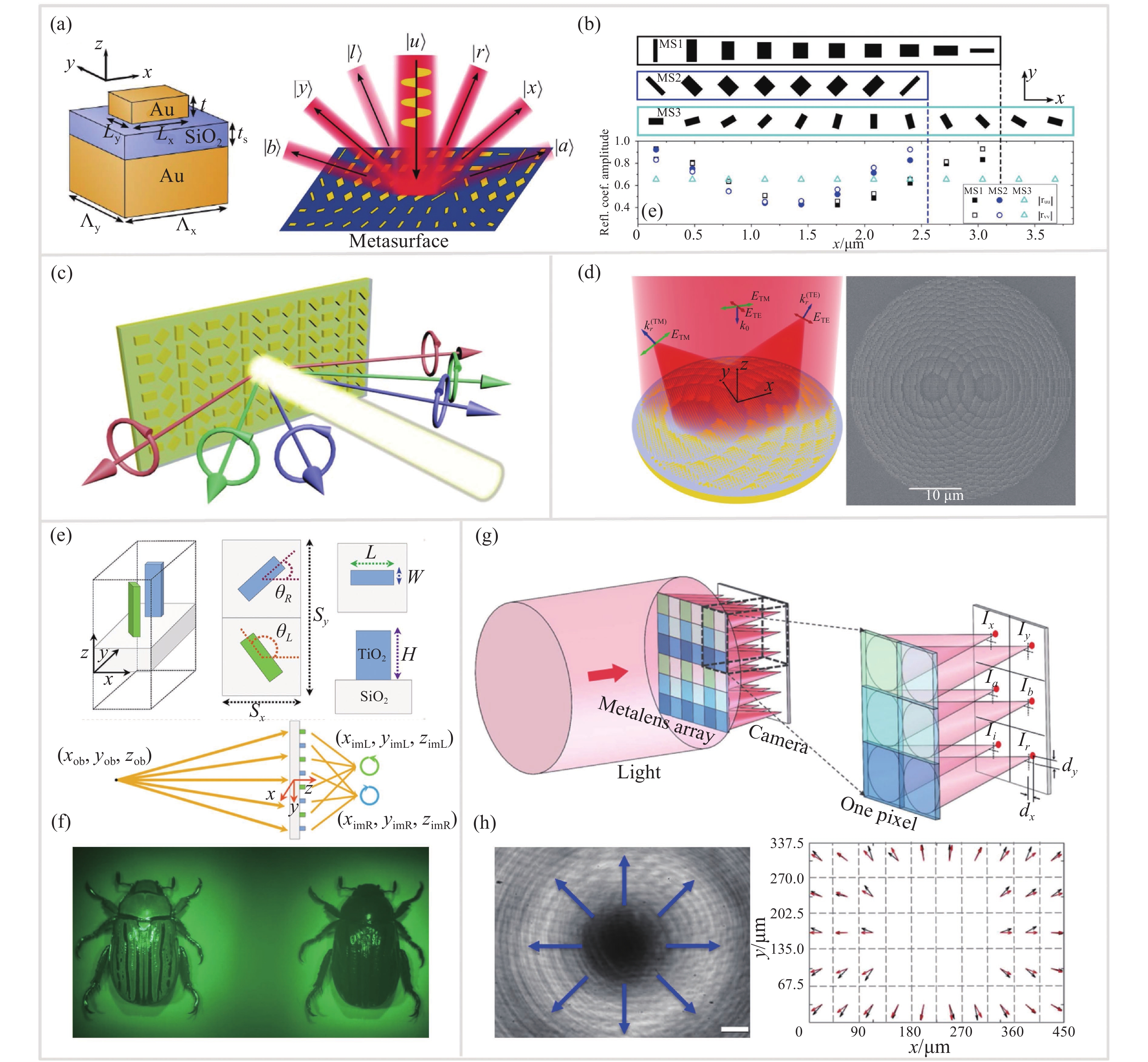

光学图像处理具有运算速度快、可并行操作等优势。本研究设计了一种单层超表面结构,用于实现图像光学成像与边缘检测功能。该双功能图像处理无需借助4F系统,仅通过改变入射圆偏振光的手性即可实现切换。所设计的超表面由硅纳米柱构成,优化后的硅纳米柱可等效为透过率达87%的半波片。仿真与实验结果验证了超表面的性能表现。这种集成式光学超表面不仅简化了图像处理系统,更为超表面在并行图像处理与光学集成领域的应用开辟了新路径。

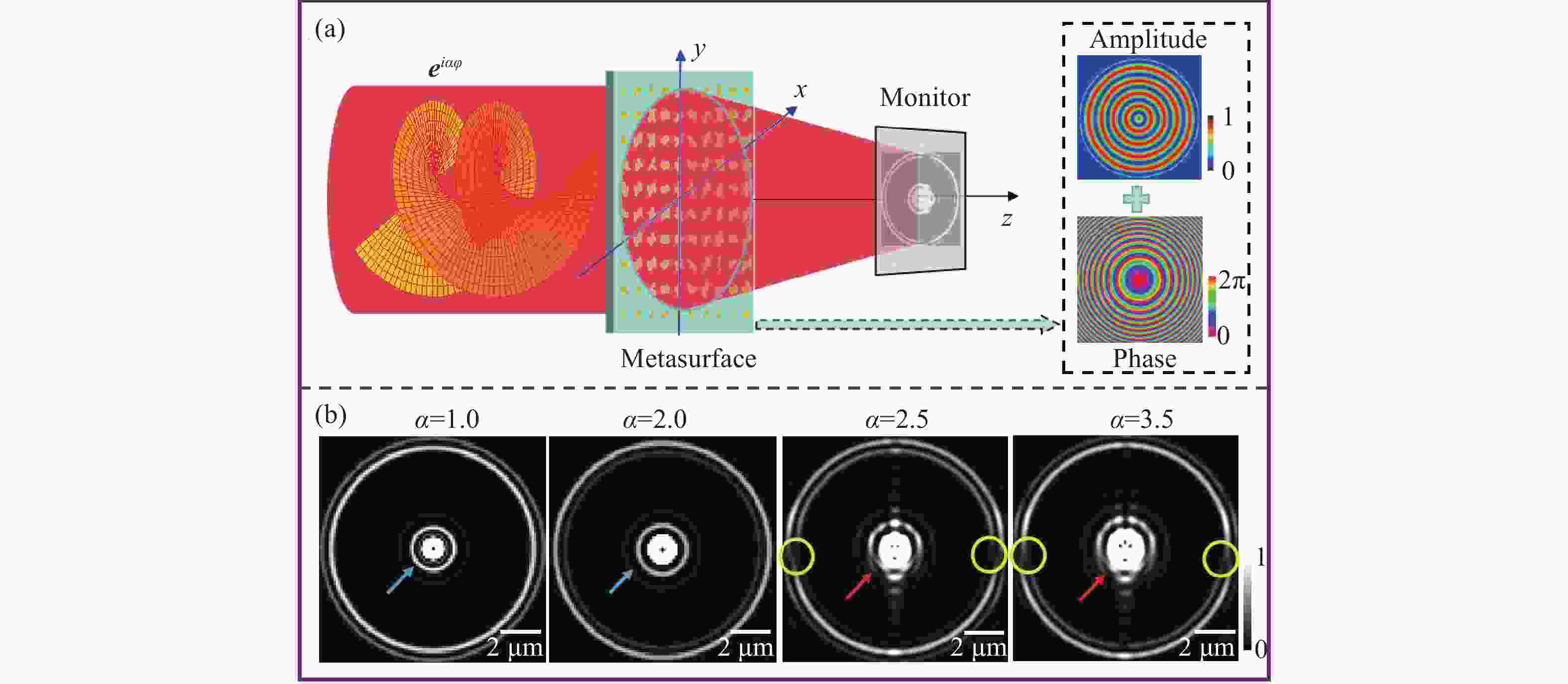

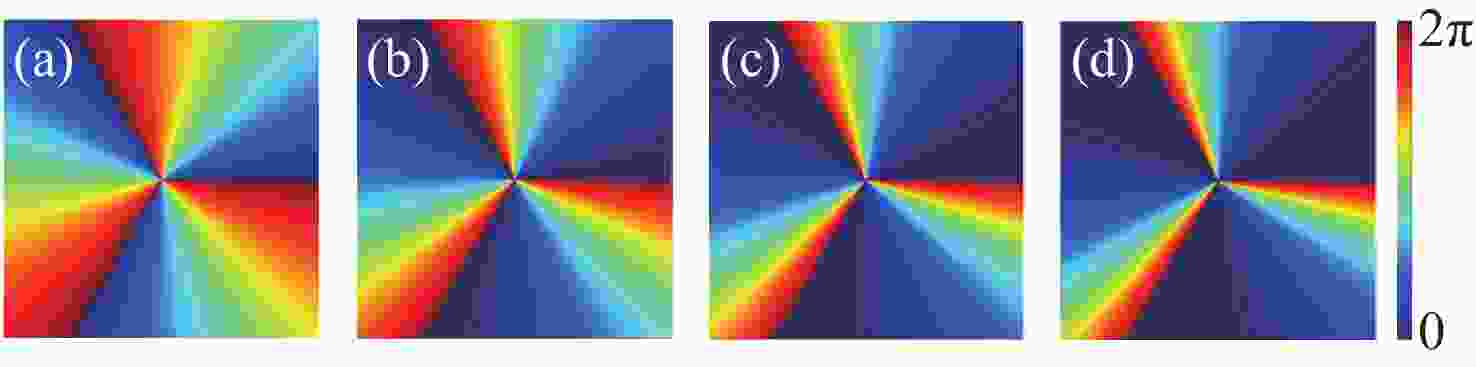

在涡旋光束的实际应用中,拓扑荷的高精度检测具有重要意义。针对现有拓扑荷检测方法存在分辨率低、难以同时判别整数阶与分数阶拓扑荷的问题,本文从理论上提出并通过数值模拟验证了一种基于设计超表面的拓扑荷双重判别方法。该超表面产生的内外衍射图样可分别用于判别拓扑荷的数值与符号,且所提方法的检测精度可达0.05。理论分析与仿真结果充分验证了该方法的有效性。与现有方法相比,该方法具有显著优势:采用平面结构设计,无需额外光学元件;无需数据处理,可直接判别;检测精度高。我们认为,此项工作有助于推动拓扑荷检测技术的发展及光学涡旋的实际应用。

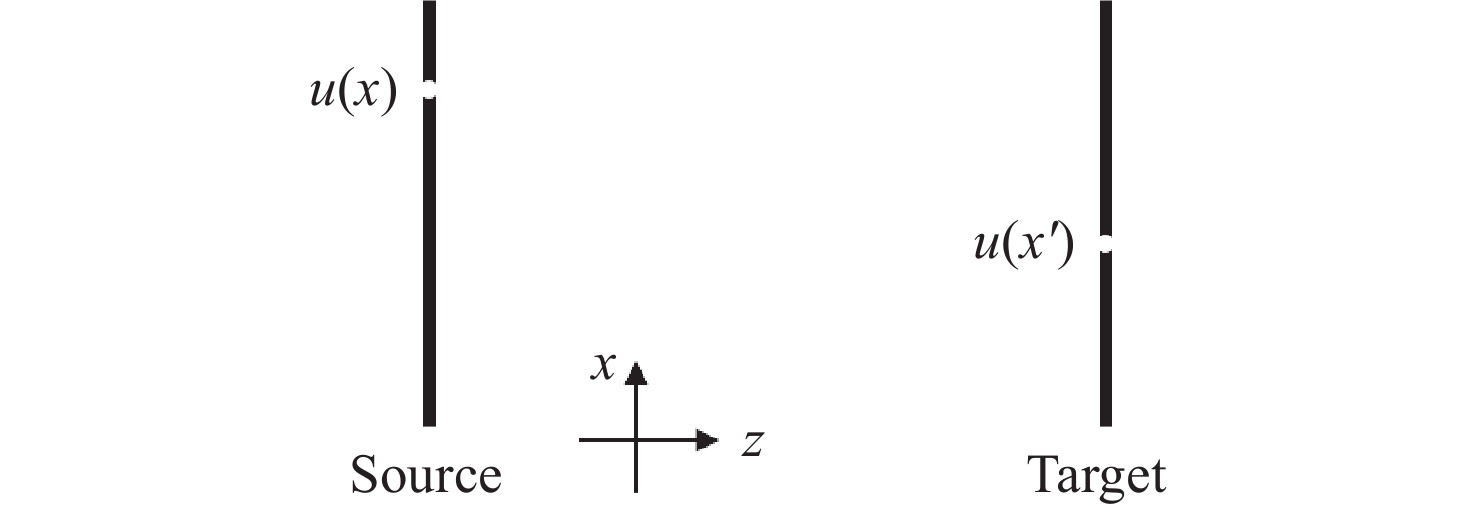

我们提出了一种新颖的对瑞利-索末菲衍射积分的快速数值计算方法,该方法在已有的缩放卷积方法的基础上发展而来。该方法实现了对离轴且输入面和观察面的采样间隔与采样数量均不等的一般情形的快速计算,并且可以任意调整脉冲响应函数的采样间隔从而实现对计算负载与计算精度的手动取舍。这种与插值等价的方法的误差主要来自脉冲响应函数的采样矩阵在其周期延拓边界上的不连续性,我们针对这一点提出了补长函数的概念及其构造方法,并评估了补长函数对提高计算精度的效果。通过数值模拟验证了所提出方法的可行性,并在简化场景里与直接积分法作了对比,表明所提出方法在非近场衍射下对输入面与观察面采样间隔不等的一般情形具有良好的计算精度,且在衍射距离很大时,虽然其计算精度无法超过直接积分法,但可以在几乎不影响计算精度的前提下,大幅降低计算量。该方法为计算全息等领域提供了在非近场情形下较为通用的衍射数值计算方法。

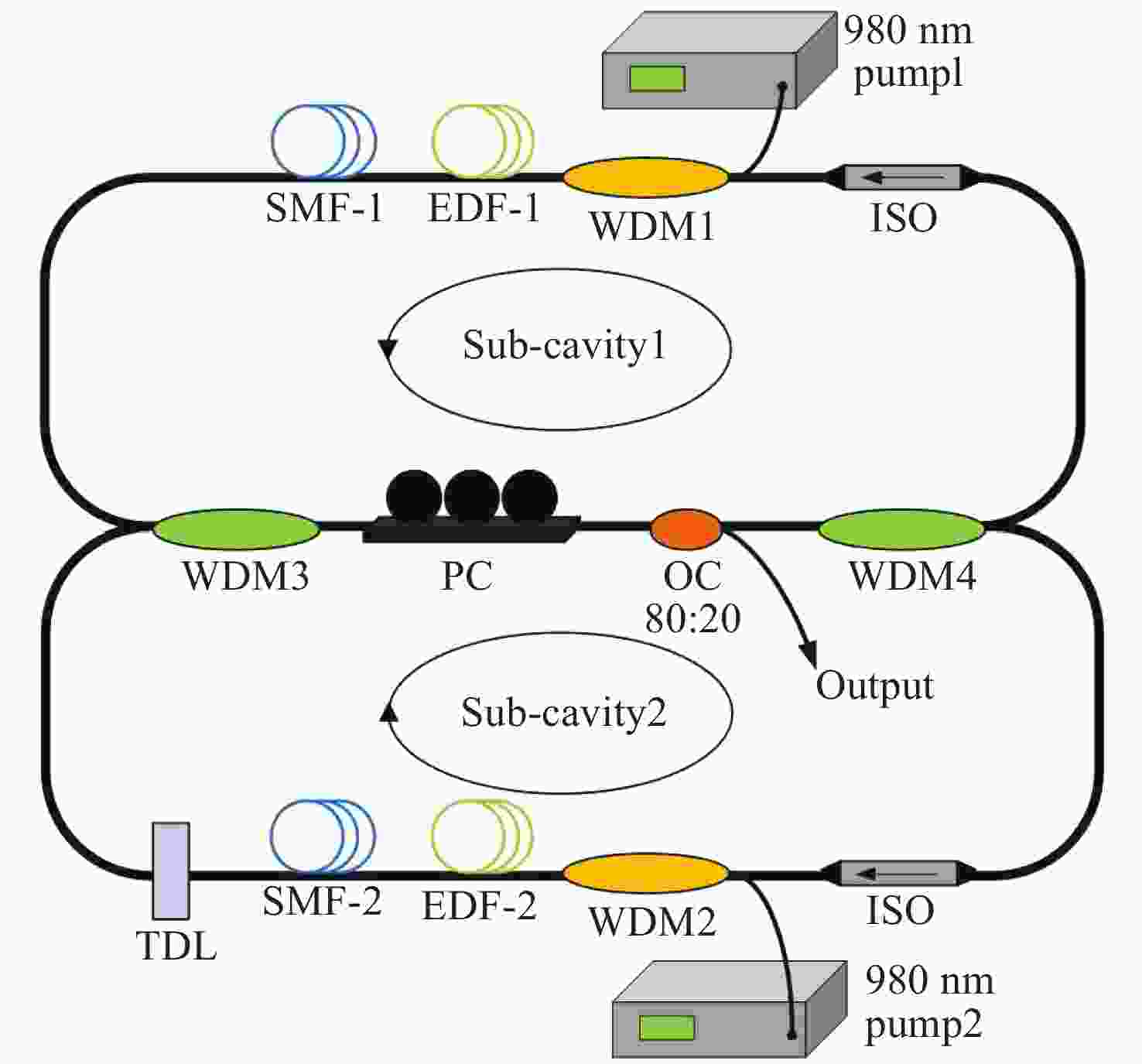

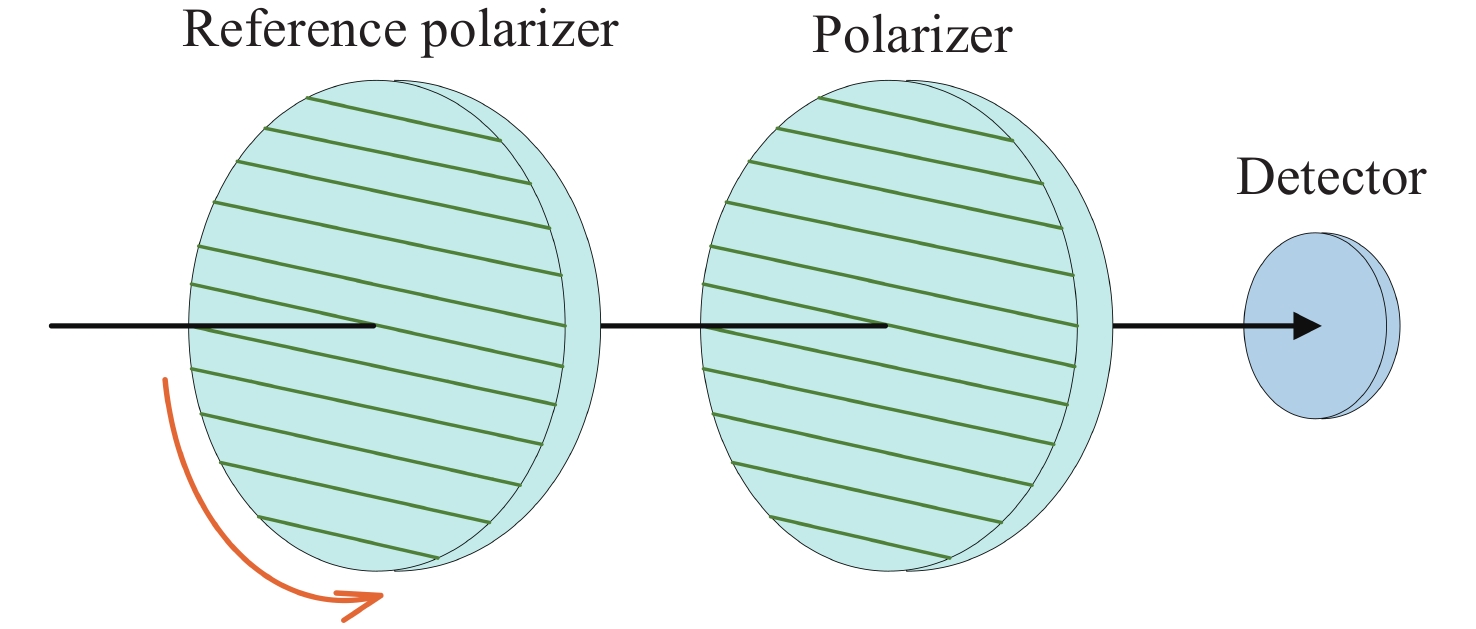

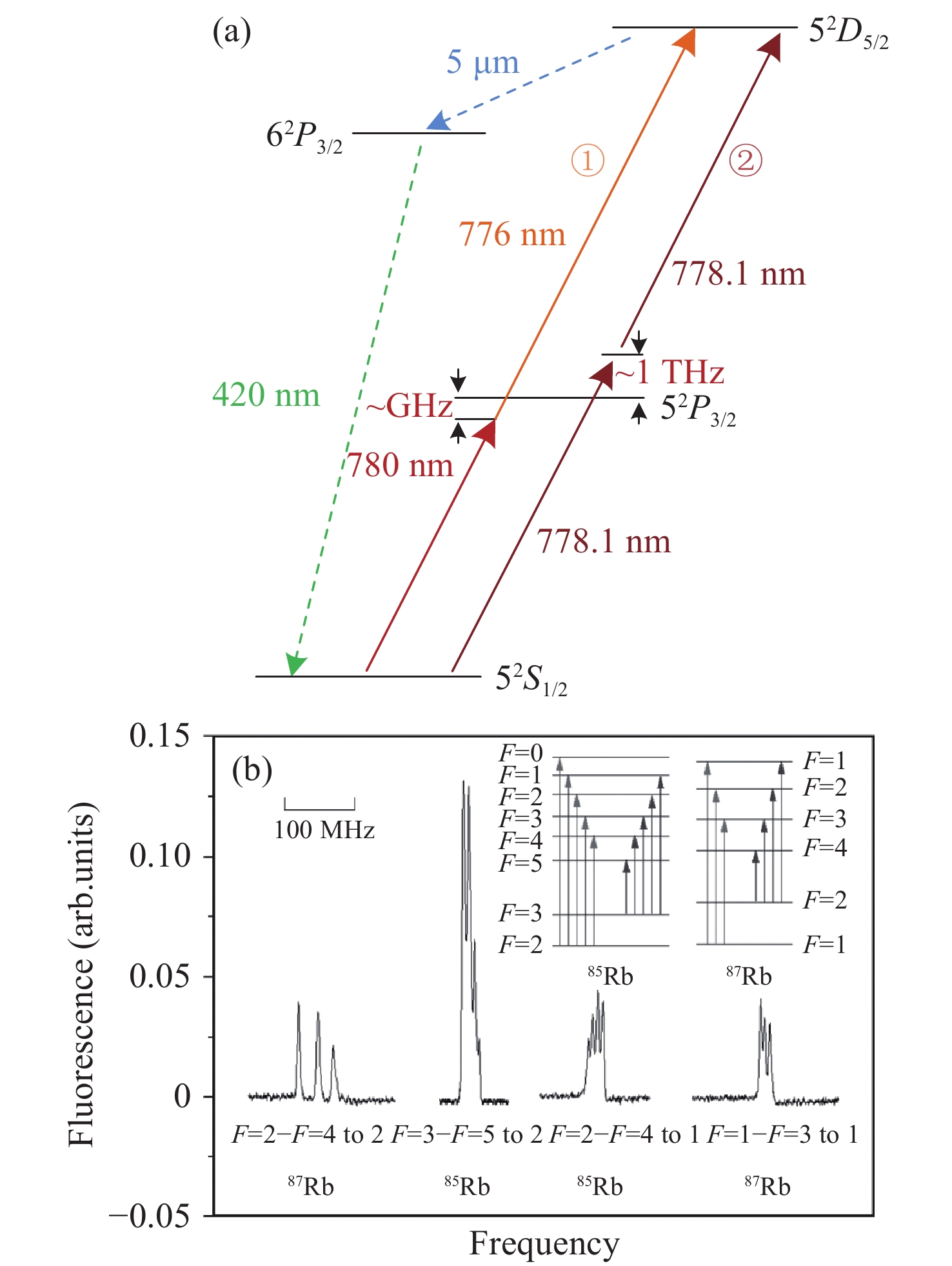

本文设计并提出了一种被动同步锁模光纤激光器。该系统采用了双腔结构,并以非线性偏振旋转(NPR)机制作为锁模方式。通过协同控制两个对称子腔内的增益、偏振和光程长度,实现了稳定的同步锁模。实验表明了通过时间延迟线(TDL)可以调节子腔的重复频率,以此来实现同步锁模。实验结果揭示了多个光谱峰和等间距的脉冲序列,证实了在单一重复频率下稳定的多波长脉冲生成。这些研究在光通信、光谱分析和远程传感等领域具有广泛应用,为开发高性能多波长超短脉冲光源奠定了基础。

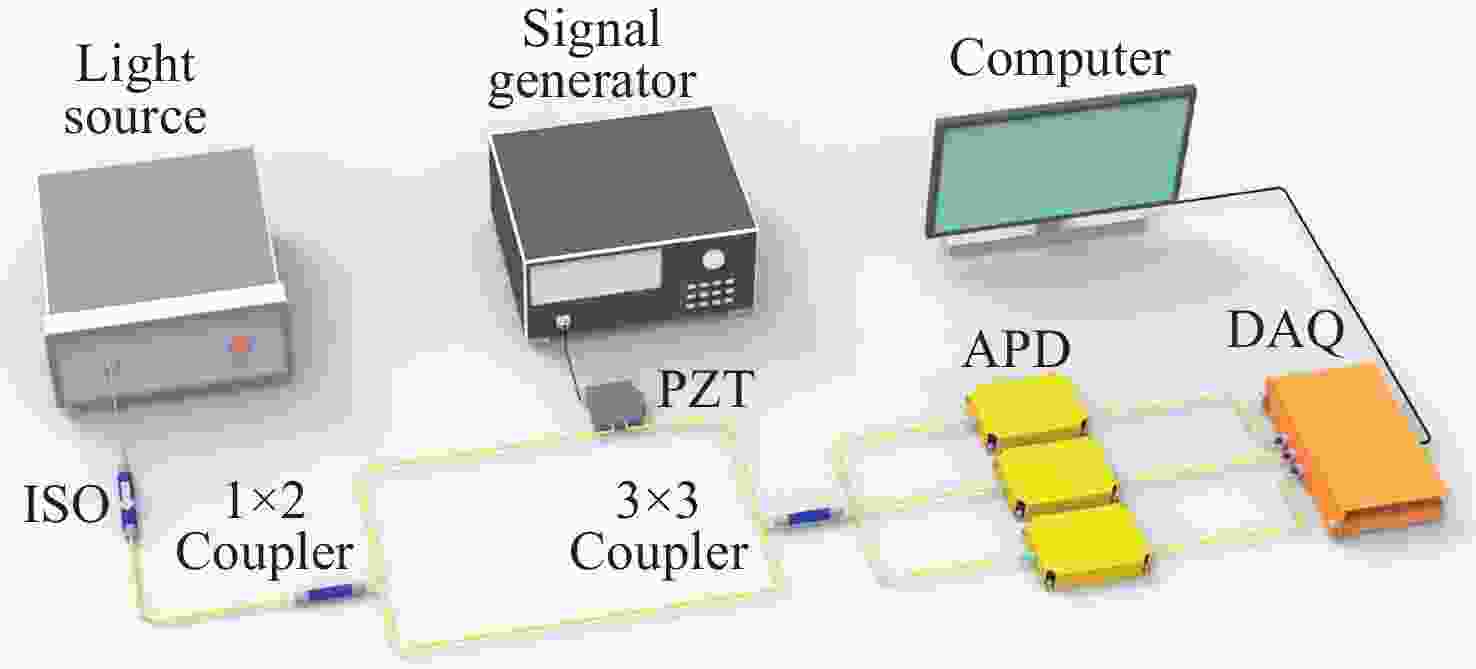

噪声干扰是影响传感系统稳定性和数据准确性的关键瓶颈,现有的抑制策略无法同时降低固有系统噪声和外部环境噪声。为了解决这个问题,本文提出了一种基于改进椭圆拟合算法(AEFA)和自适应连续变分模分解(ASVMD)的复合去噪方法。对于与干涉信号中直流(DC)、交流(AC)分量紧密耦合的系统噪声,AEFA 通过消除上述分量实现有效抑制。主要存在于解调相位信号中的环境噪声分量可以通过SVMD技术自适应地提取。为了自动获得最优分解结果,引入置换熵(PE)准则来优化分解参数。相关系数(CC)用于区分分解结果中的有效分量和噪声分量。实验结果表明,AEFA和ASVMD相结合的算法有效地抑制了系统和环境噪声。在处理50 Hz振动信号时,所提出的方案实现了17.81 dB的降噪和35.14 μrad/√Hz的相位分辨率。鉴于其出色的噪声抑制性能,该方案在高性能干涉传感系统中具有巨大的应用潜力。

二维光栅是平面光栅干涉仪实现高精度、多维位移测量的核心器件,其刻线密度和栅线正交性误差的检测与标校,一方面可提高光栅干涉仪的定位精度,另一方面可为二维光栅的制作提供反馈指导。本文提出一种利用正交外差激光干涉仪同时标定二维光栅刻线密度和栅线正交性误差的方法,以待测光栅搭建二维光栅干涉仪,双轴激光干涉仪为其提供位移参考,建立光栅干涉与激光干涉的相位映射关系,通过任意两次位移获取的干涉相位信息,即可同时解算上述3项参数的同时获取光栅安装误差。使用1200 gr/mm的二维光栅验证了提出方法的可行性,X、Y方向刻线密度的标准差分别为0.012 gr/mm和0.014 gr/mm,栅线正交性误差的标准差为0.004°,安装误差标准差为0.002°。与原子力显微镜法进行了精度比对,X、Y方向刻线密度的一致性优于0.03 gr/mm、0.06 gr/mm,正交性误差优于0.008°。实验结果表明,提出方法可简单、高效的应用于二维光栅的栅线参数标定。

针对远距离暗弱目标探测中红外系统热辐射噪声抑制的关键技术难题,本文设计了一种复合探测系统并提出热辐射制冷抑制优化方案。通过R-C光学结构与分色镜-次镜中空设计,实现长波红外与激光双波段共口径探测。为解决热辐射噪声问题,结合普朗克公式与非序列光线追迹,分析230 K~320 K温度区间的热辐射特性,并建立结合噪声项的改进式探测距离模型。通过动态规划算法优化制冷策略,确定主镜/折转镜遮光罩制冷至220 K的最优方案。结果表明300 K环境下的探测距离从300 km提升至430 km,230 K~320 K环境下探测距离始终大于400 km。本研究提出的双波段复合探测方案与分区制冷方法,为远距离暗弱目标探测及冷光学设计提供了参考。

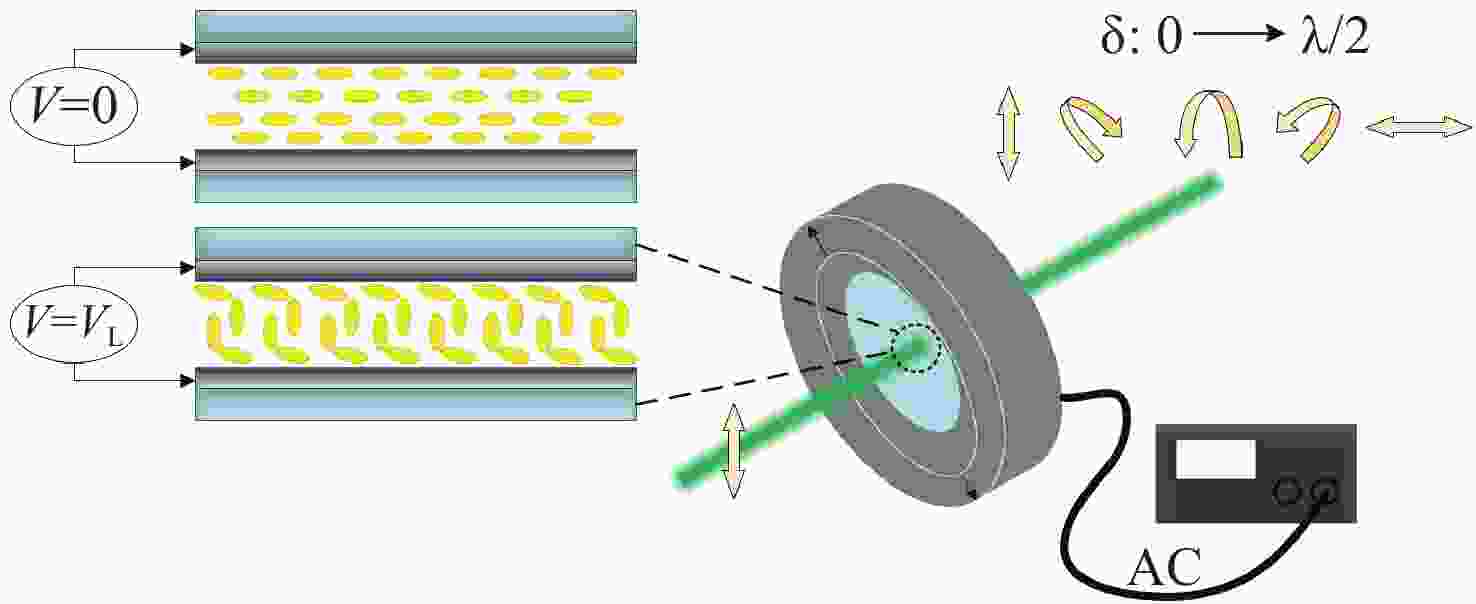

针对液晶可变相位延迟器(LCVR)入射角变化引起的偏振测量精度下降问题,本文探讨了液晶可变相位延迟器的相位延迟特性,重点分析了不同入射角对相位延迟量的影响。在垂直入射LCVR的延迟量标定基础上,推导了LCVR在不同入射角度和不同驱动电压下的相位延迟标定方程,建立相位延迟量与二维入射角(方位角

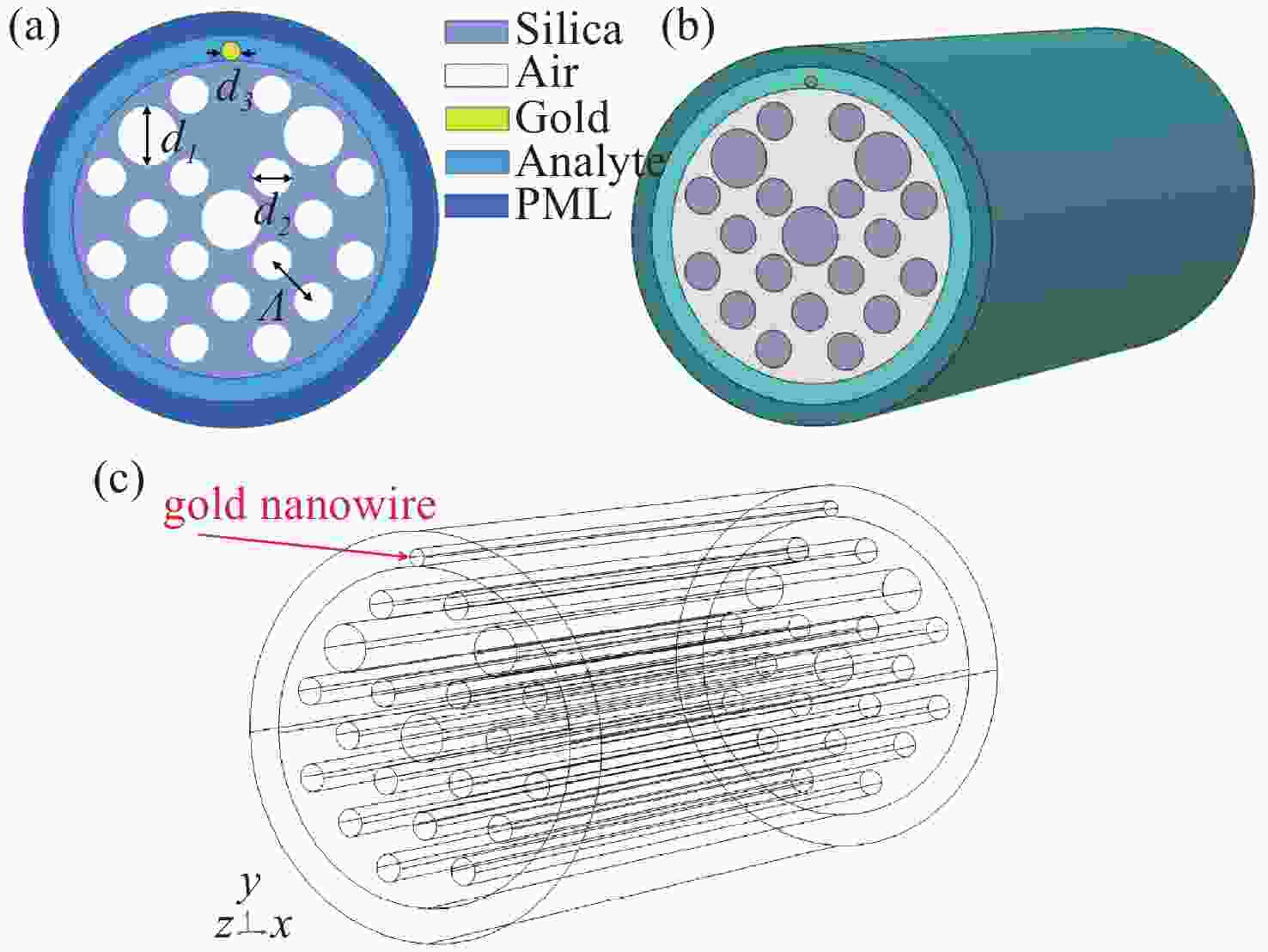

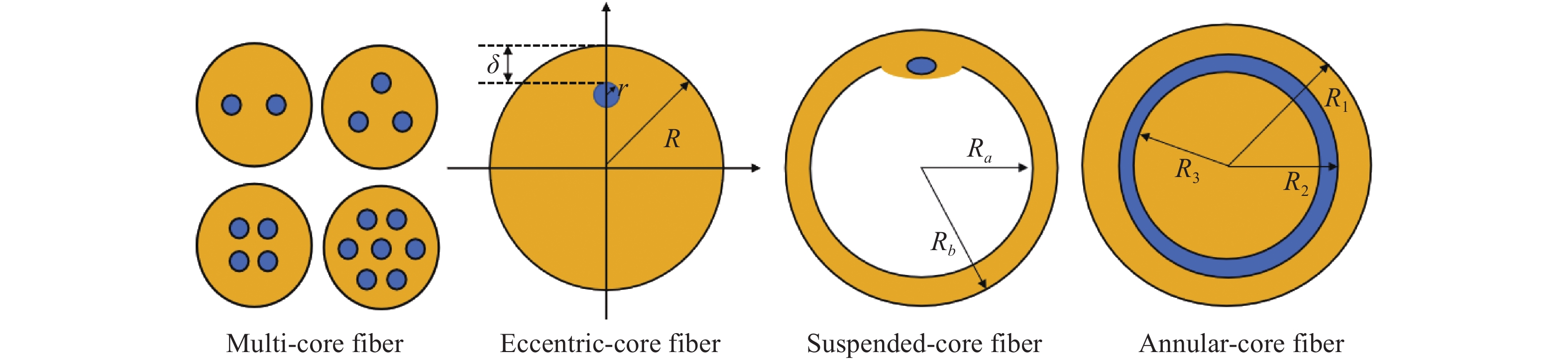

针对现有光子晶体光纤表面等离子体共振(PCF-SPR)传感器存在的金属薄膜涂覆工艺复杂、单参数检测集成度低等问题,本文提出一种基于金纳米线集成偏置芯PCF-SPR的双参数传感器。该传感器突破传统孔内镀膜或金属薄膜结构,通过化学气相沉积(CVD)将金纳米线直接附着于光纤包层,避免了镀膜不均问题并显著简化制备工艺。通过优化非对称偏置芯光纤结构并利用金纳米线的强局域场增强效应,该传感器在双偏振模式下实现了温度(25~60 °C)与折射率(1.31~1.40)的高灵敏度同步检测。仿真实验表明:x偏振模式可实现1.31~1.40折射率检测,最大波长灵敏度与振幅灵敏度分别达

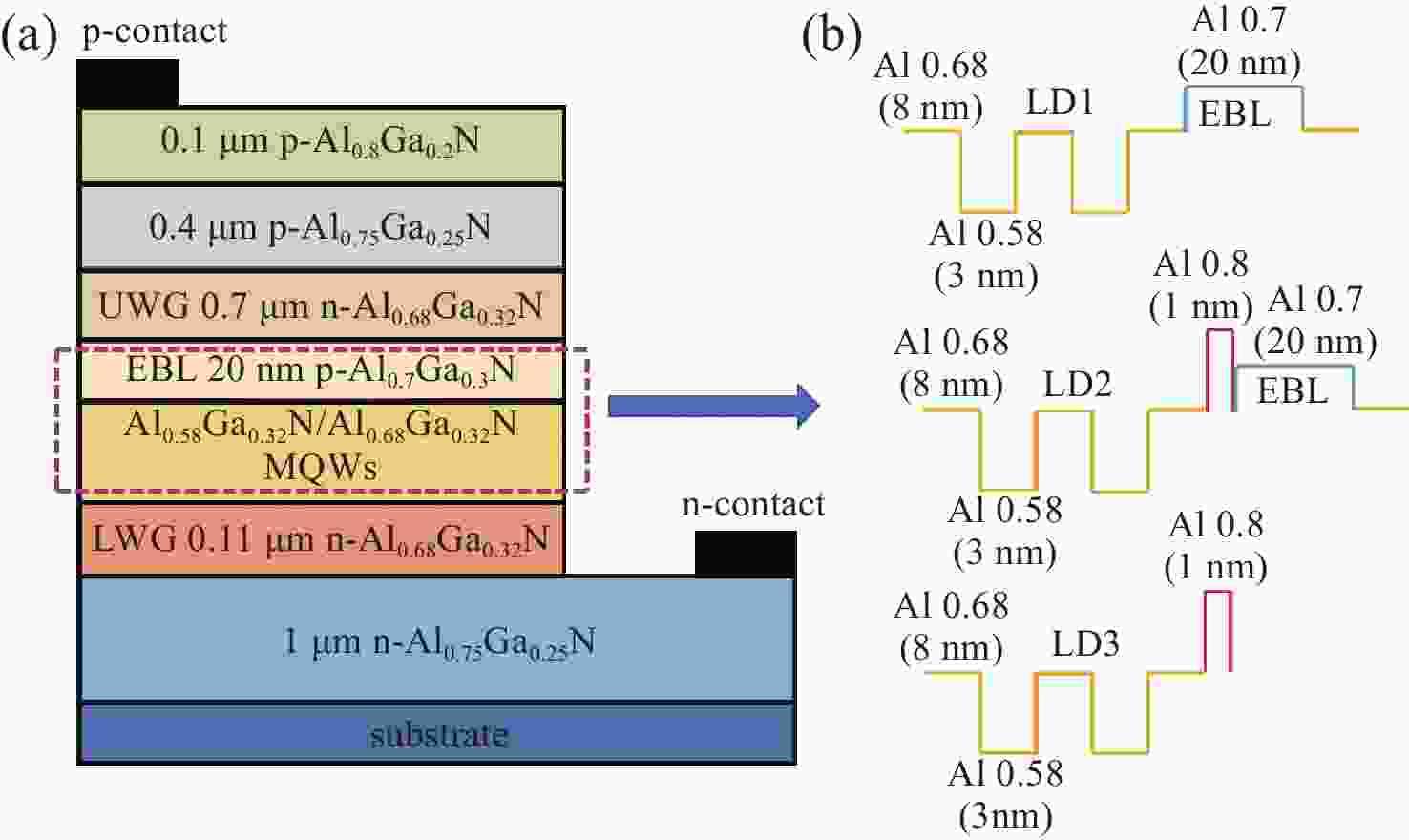

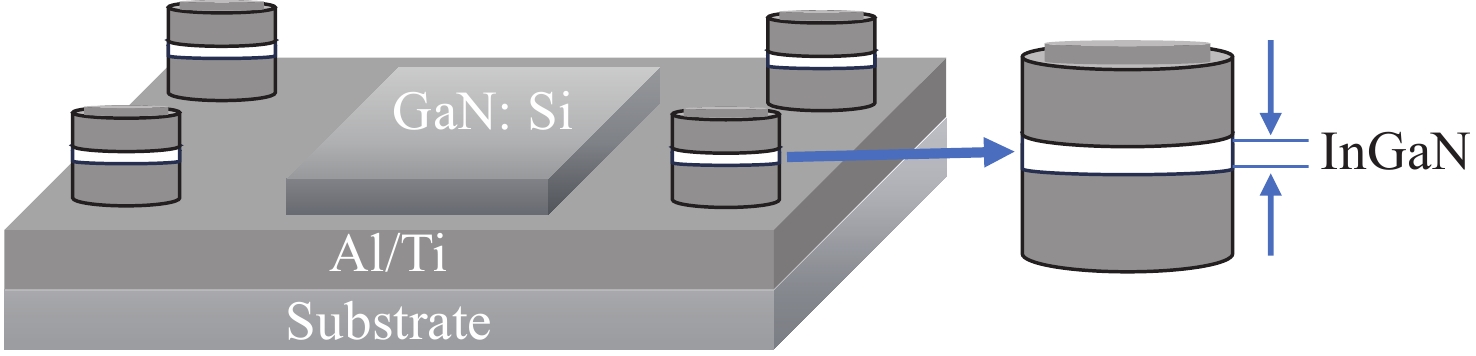

基于氮化铝的深紫外激光二极管通常使用电子阻挡层来防止电子泄漏到 p 型区。然而,电子阻挡层也会阻碍空穴注入有源区,导致激光效率降低。为了解决这个问题,我们建议在最后一个量子势垒之后使用未掺杂的薄 Al0.8Ga0.2N 条状结构来代替电子阻挡层。研究结果表明,与使用 电子阻挡层 的传统激光设计相比,1 nm Al0.8Ga0.2N 带状层可以通过增加有效势垒高度来有效抑制电子泄漏并增强空穴注入。有源区的载流子浓度和量子阱的重组效率提高,进而增加了激光器的输出功率。

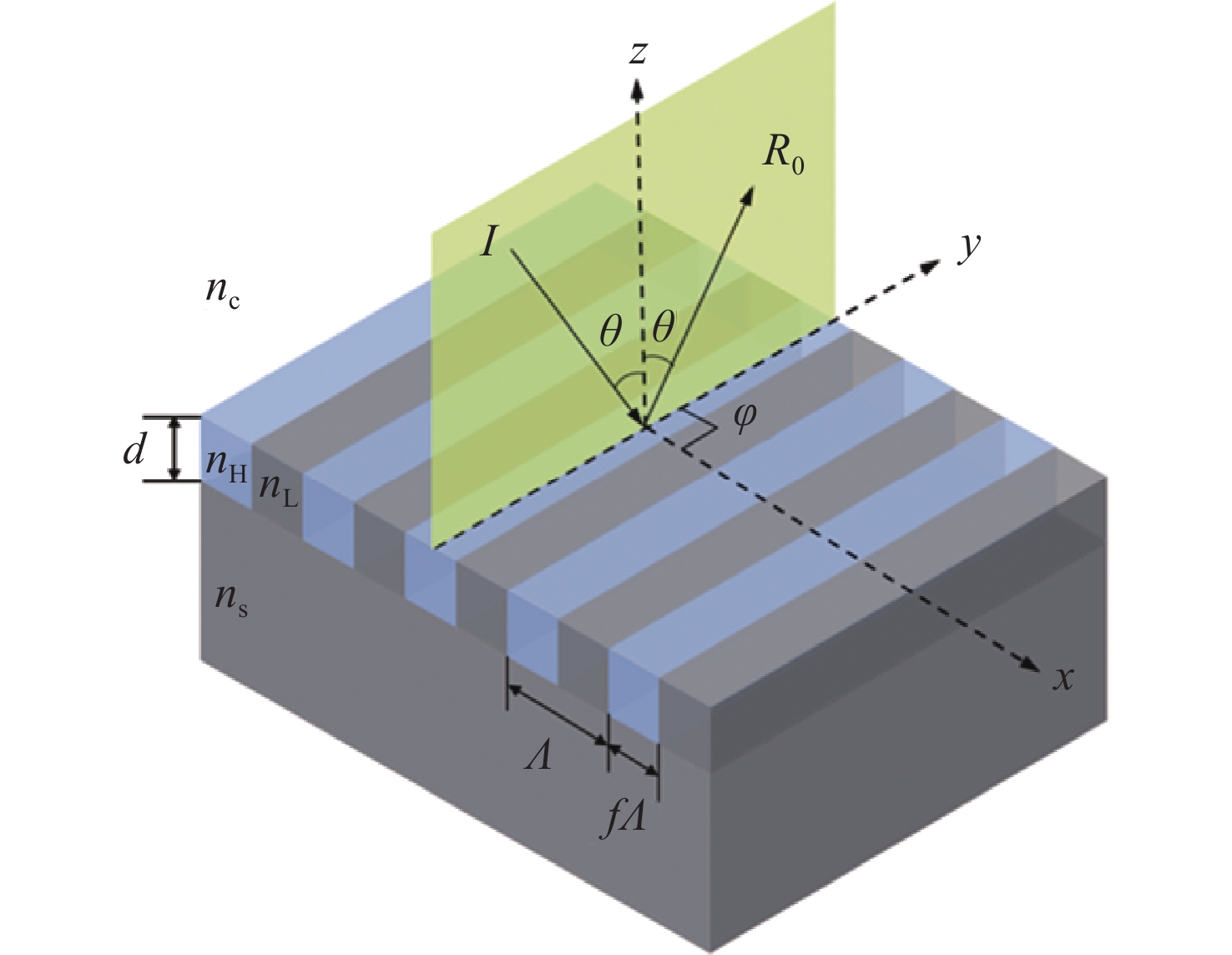

衍射光波导因其轻薄的外形、大视场角和大的眼动范围,成为实现增强现实(Augmented reality, AR)近眼显示技术最有前景的方案之一。目前商业化AR光波导仿真软件大多由国外公司开发,未见到有国产3D可视化的光波导仿真设计软件报道。据我们所知,本文工作为国内首款自主研发的基于光线场追迹的3D可视化光波导设计仿真模块。并应用该仿真模块设计了一款二维出瞳扩展的衍射光波导,展示了从光栅的

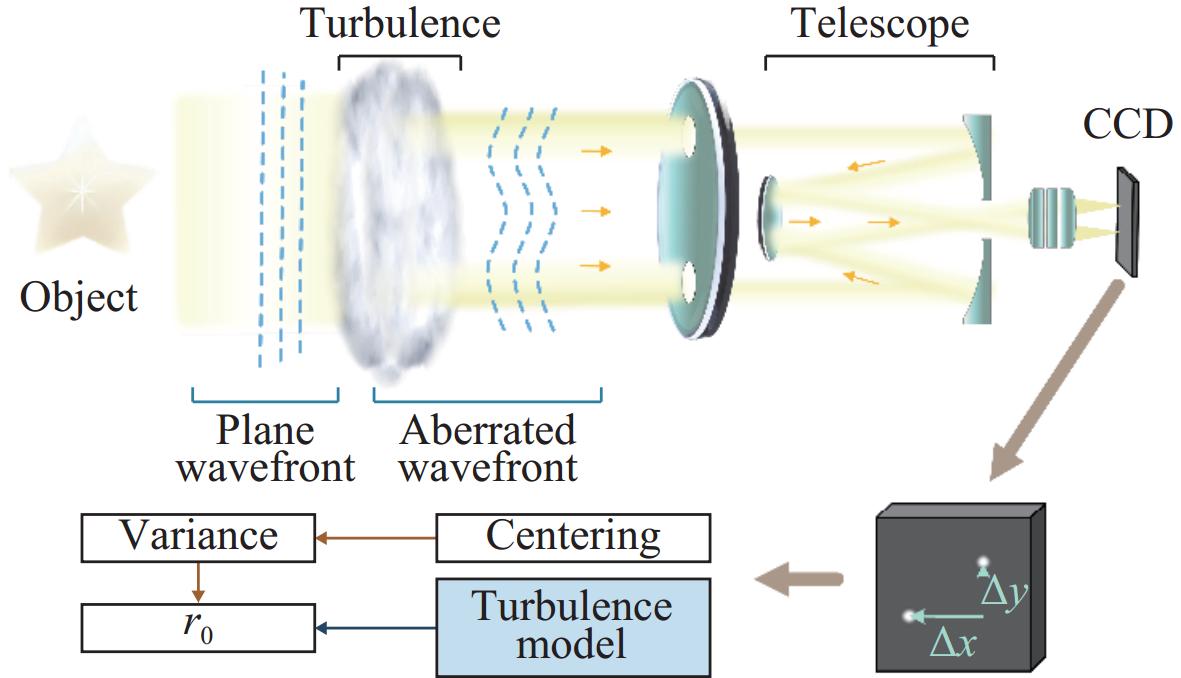

为测量大气相干长度这一表征大气湍流对自由空间光通信链路性能影响的重要指标,本文提出了一种将扩展目标作为信息源的新策略,即结合波前结构函数法与扩展目标偏移量算法直接对大气相干长度进行估计。现有的差分像运动监测器等方法通常依赖于导星目标,但在水平通信链路中难以设置合适的导星目标,其实际应用效果受到显著限制。因此,将扩展目标作为直接测量的信息源,为大气相干长度测量提供了一种可行的解决方案。本文首先回顾了现有主流算法的原理及研究现状,分析了现有算法对导星目标的依赖性及其在水平链路应用中的局限性。在此基础上,提出一种将改进归一化互相关算法与波前结构函数法相结合的测量方案,用于扩展目标场景估计大气相干长度。与传统测量方法相比,该方法能够在水平链路基于扩展目标条件下有效开展测量,同时显著减少了系统的复杂度和设备成本。为验证所提方法的有效性与测量精度,本文设计开展了仿真与实验研究。结果表明,该方法测得相干长度值与差分像运动监测器法及波前相位方差法高度一致,测量精度误差约为4%。这一结果证明了该方法在大气相干长度评估中的有效性,可为提升自由空间激光通信的可靠性提供有效参考。

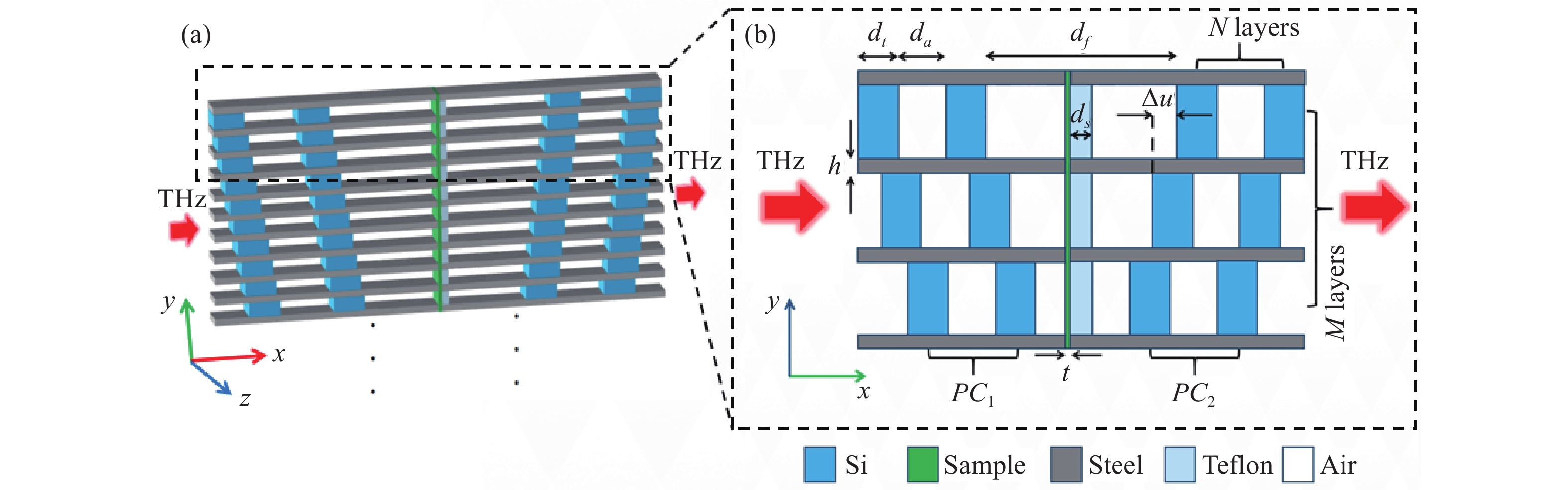

太赫兹(THz)光谱技术已被证明在有机及生物大分子检测领域具有巨大应用价值。然而,传统样品压片法在实际痕量待测物检测中无法应用,需要额外结构增强待测物与太赫兹波的相互作用。为了解决该问题,本文提出一种一维光子晶体(One-dimensional photonic crystals,1D-PCs)缺陷腔堆叠的太赫兹吸收谱增强结构。该结构采用多层金属平行平板波导分隔一系列缺陷腔宽度不同的一维光子晶体,并将样品薄膜涂敷在贯穿所有缺陷腔的衬底上。入射的宽带太赫兹波可同时激发不同层内光子晶体缺陷腔对应的多个不同频率的谐振峰,通过连接这些共振吸收峰组成包络得到增强的待测物太赫兹吸收光谱。仿真结果表明,0.1 μm厚的α-乳糖样品在0.49~0.57 THz频段内可实现约303倍的吸收增强因子。该方法测量速度快,并且样品量用量小,为太赫兹吸收光谱应用于痕量分析物的高灵敏度检测提供了有效解决方案。

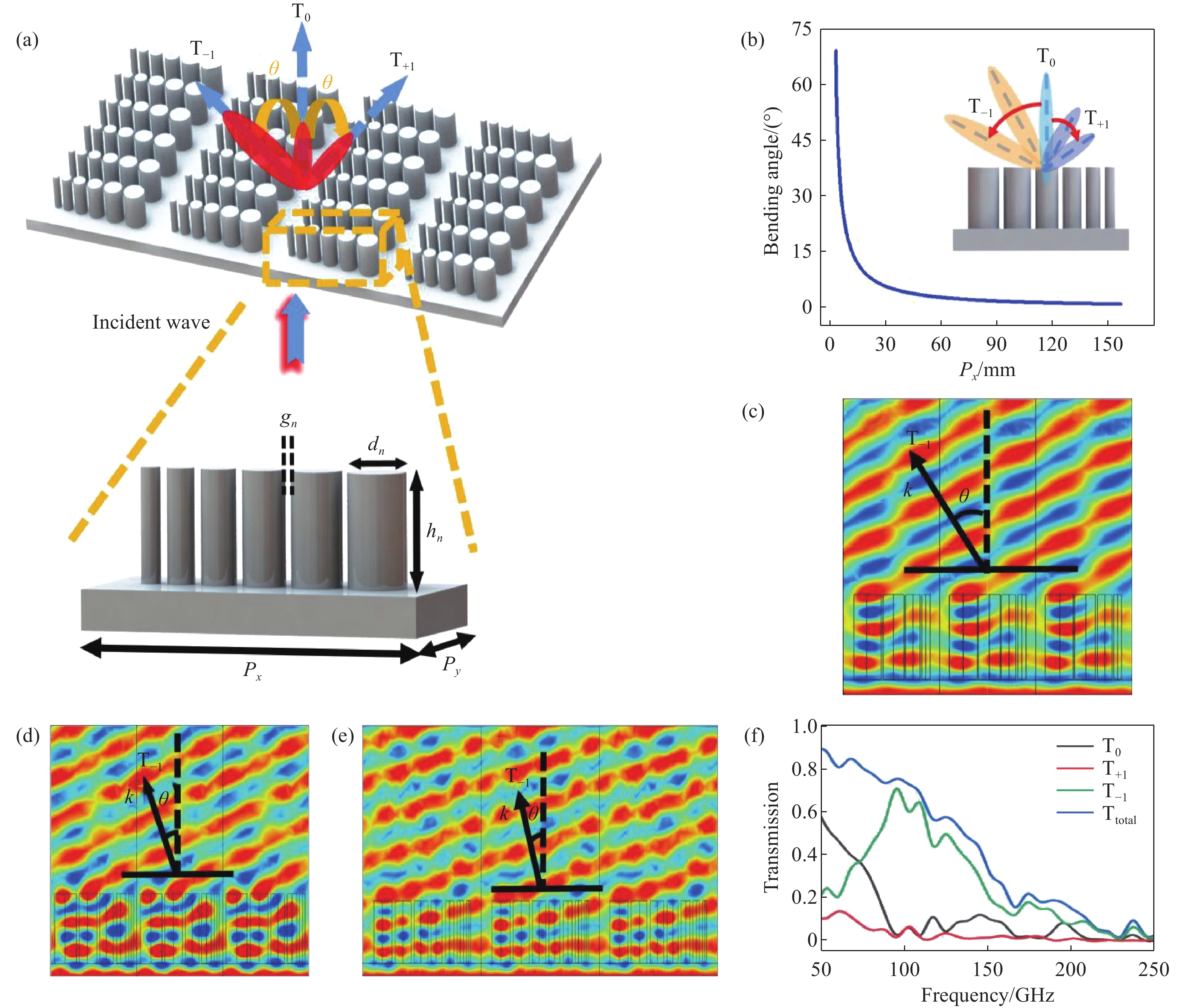

传统微波天线的空间分辨率受限于衍射极限,难以突破波长量级的约束,限制了其在高分辨率微波传感与检测中的应用。为克服这一问题,本文设计了一种全介质超衍射极限聚焦天线。首先,基于广义斯涅尔定律,利用非对称散射超构光栅阵列对天线表面功能化,通过调控电磁波前实现亚波长尺度高效光束聚焦。然后,对超构光栅的几何结构设计进行优化,实现高调控效率。最后,分析超构天线所生成焦斑的电场强度分布以及尺寸。仿真结果表明:超构天线调控效率达到98.50%,衍射效率为72.56%,且焦斑最小尺寸小于0.73

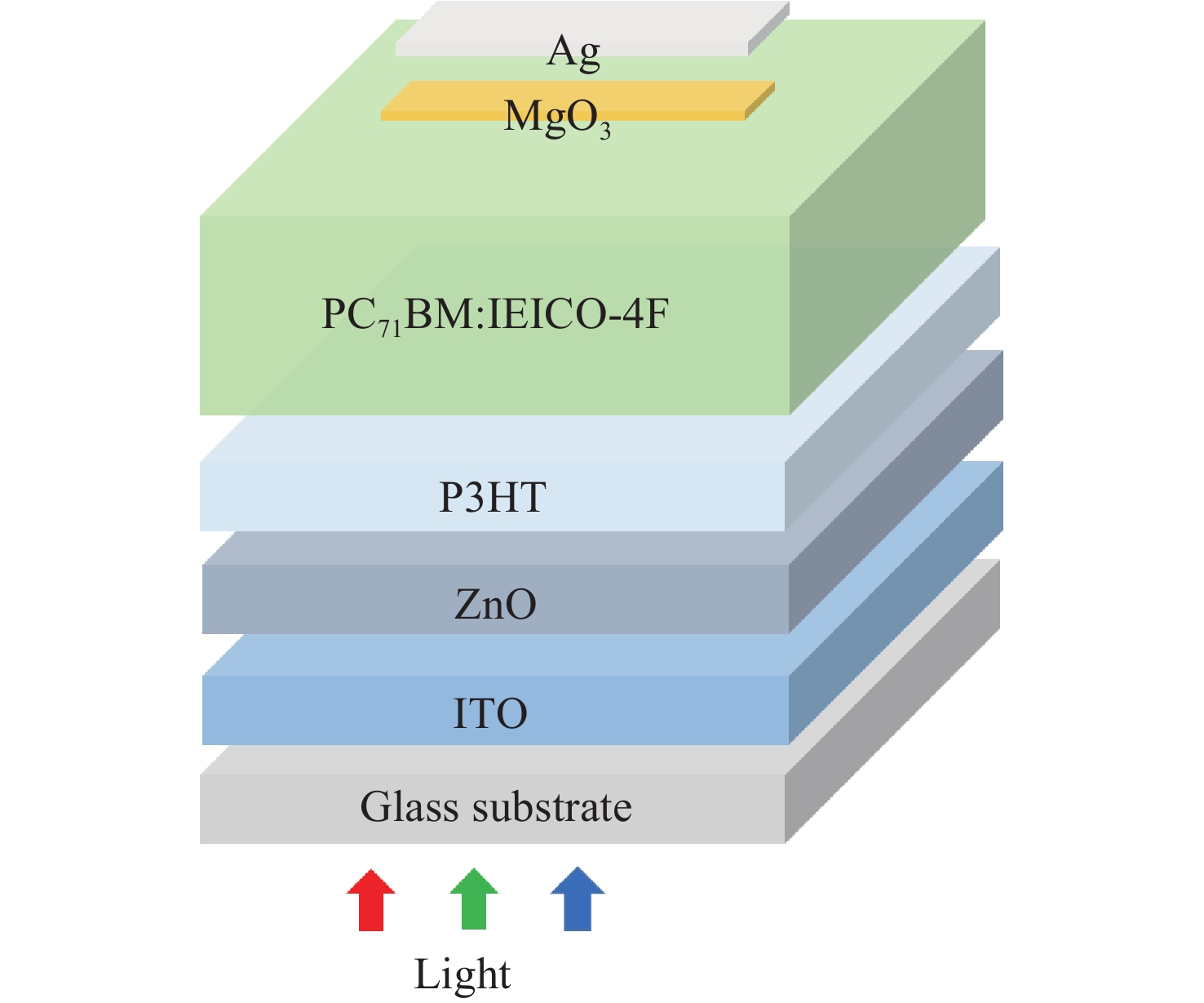

研究了在P3HT : PC71BM 的平面异质结有机光电探测器体系中掺杂非富勒烯小分子IEICO-4F到受体部分对该器件光电特性的影响。采用溶液法制备不同掺杂比例的活性层薄膜,通过电流-电压特性、外量子效率、紫外-可见-近红外吸收光谱及光致发光光谱等表征手段,结合原子力显微镜分析形貌演变规律。实验结果表明,IEICO-4F 的引入显著拓宽活性层吸收光谱,拓宽至近红外区域(700~900 nm),并通过互补吸收光谱提升光量子捕获效率。当优化掺杂比例为30% 时,器件的光电流密度从19.17 mA/cm2提升至27.25 mA/cm2,比探测率从0.78×1012 Jones 提升到1.45×1012 Jones。形貌分析证实 IEICO-4F 优化了 PC71BM 的相分布,形成更精细的互穿网络结构,促进电荷转移并降低串联电阻,研究同时发现过量掺杂会破坏相分离平衡,影响载流子分离和流入,导致电子-空穴的传输不平衡。该工作揭示了非富勒烯受体掺杂对传统聚合物——富勒烯体系的多重调控作用。研究发现通过光谱拓宽与形貌优化的协同机制可有效提升器件光电性能,为有机光电探测材料体系的设计提供了新思路。

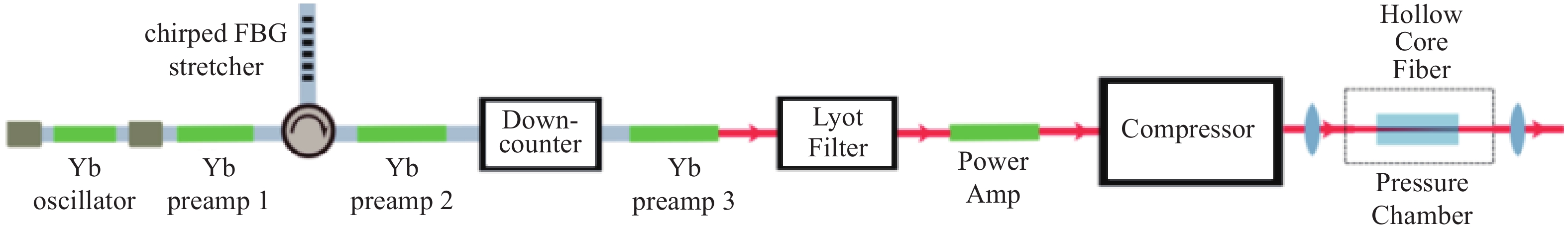

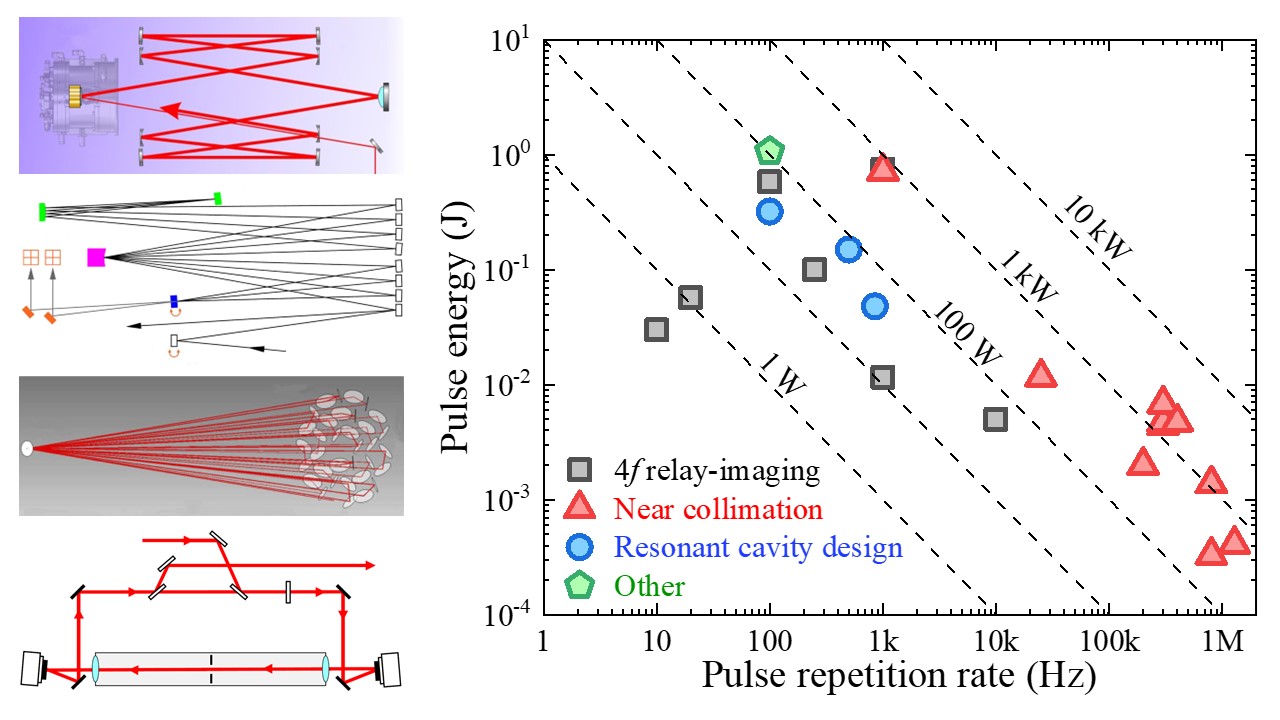

近年来,超快光纤激光相干合成技术得到快速发展,成为超快超强激光平均功率提升的重要技术手段。然而,受到单路光纤放大器中光谱增益窄化以及高阶色散失配等因素影响,高功率超快光纤激光相干合成系统的输出脉冲宽度与块状固体激光系统相比通常较宽,导致其峰值功率提升严重受限。本文从超快光纤激光相干合成中脉冲压缩的视角,分别针对基于光纤啁啾脉冲放大的脉冲整形技术、基于光纤非线性光谱展宽的合成技术、以及基于部分光谱干涉的相干光谱合成技术三个方面进行了系统的梳理分析,并对超短脉冲光纤激光相干合成的后续发展进行了展望。

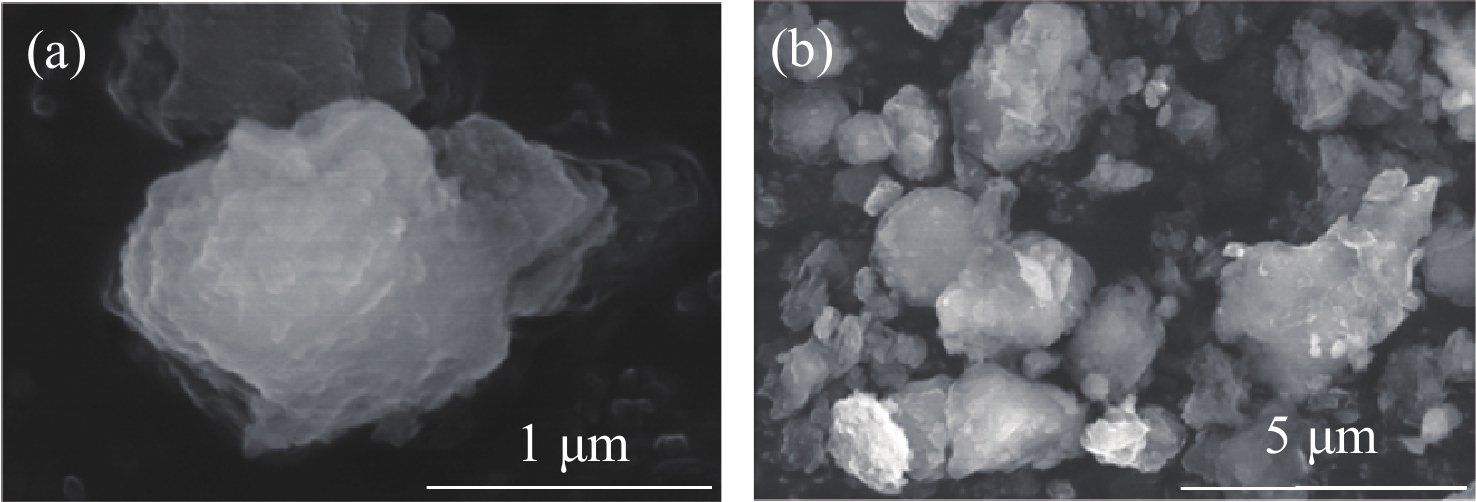

光学表面颗粒污染检测是保障空间望远镜成像性能的重要措施。传统颗粒污染检测常使用暗场散射显微镜拍摄颗粒图像,再对图像中颗粒外轮廓作外接圆计算颗粒尺寸。该方法要求拍摄过程严格对焦,对不规则形状的颗粒尺寸检测结果误差较大。为了提高检测镜面上微小颗粒尺寸的精度,消除对焦不准和颗粒形状差异带来的误差。本文提出利用离焦诱导的弥散圆检测颗粒尺寸的方法。利用颗粒尺寸与颗粒散射能量的对应关系,通过离焦将颗粒的暗场散射图像变成弥散圆。最后分析颗粒离焦弥散圆特征来测量颗粒的真实尺寸。该方法可以规避颗粒形状以及系统对焦程度对检测结果的干扰。实验结果表明:利用离焦弥散圆检测颗粒尺寸的方法在不同离焦量下都有较高的检测精度,相较于传统的使用暗场散射显微镜的方法,对于不规则形状颗粒尺寸的检测误差从平均58%降低到10.3%。验证了离焦弥散圆检测颗粒尺寸方法的可行性,并可以有效提高检测不规则颗粒尺寸的精度。

激光清洗技术作为一种高效、环保的表面处理手段,在芯片封装模具清洗领域具有重要的应用潜力。本文系统探究了激光参数(脉冲宽度、重复频率、平均功率)对基材为 P20 合金和 ASP23 合金镀铬的模具表面环氧塑封料 (EMC) 污染物的清洗效果影响。实验采用

为探究寄存于部分相干矢量光束的C点偶极子在海洋湍流中的演化规律,构建了C点偶极子的高斯-谢尔模涡旋(GSMV)光束,并据此对C点偶极子在海洋湍流中的演化行为进行研究。根据部分相干矢量光束偏振奇点概念,构造了GSMV光束,实现部分相干光束携带一对带相反拓扑电荷的C点偶极子。再根据扩展惠更斯-菲涅耳原理,推导出携带C点偶极子的GSMV光束通过海洋湍流的谱密度表示式。最后,运用该表达式以及复斯托克斯场

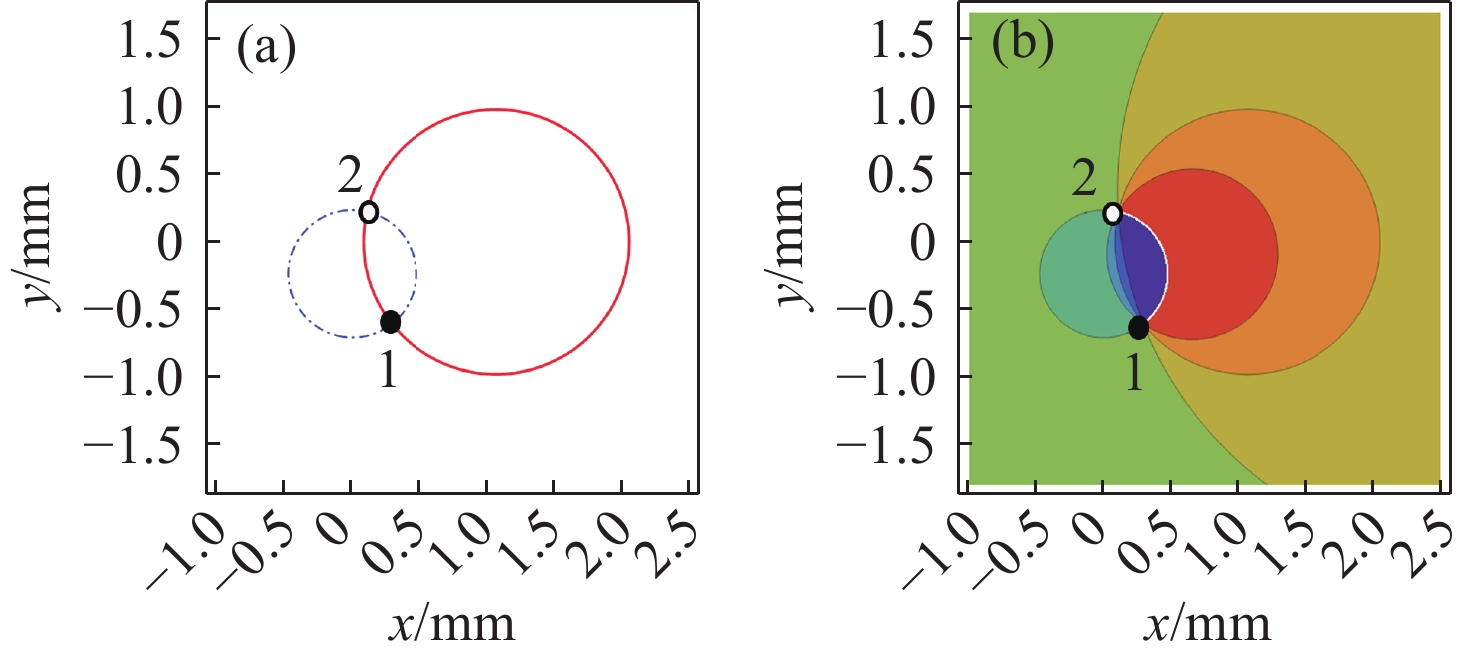

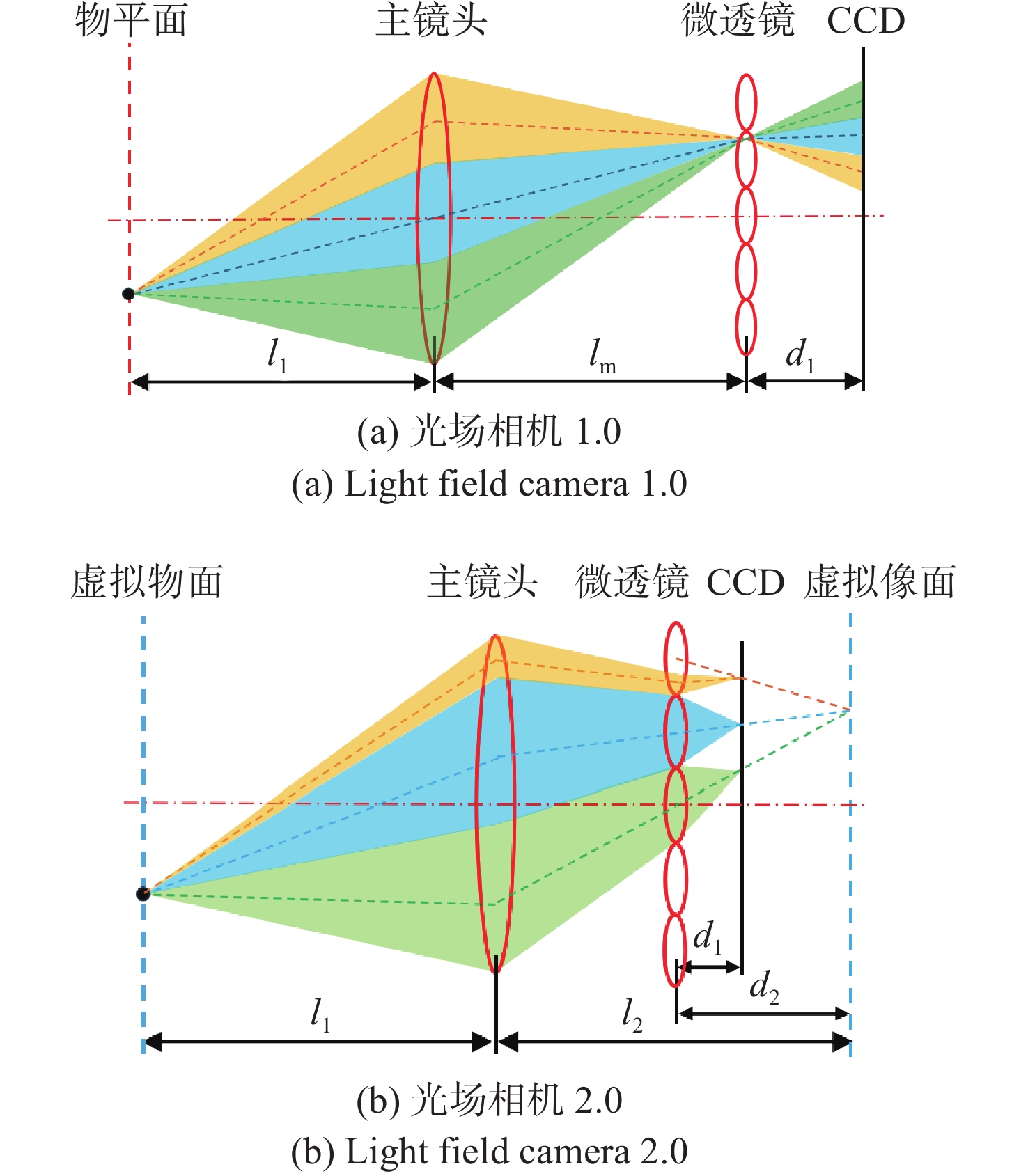

在三维场景重建过程中,光场相机的空间分辨率会影响可恢复的空间细节和深度分辨率,从而影响三维重建的准确性。因此,对光场相机的空间分辨率进行计算与分析,对于高分辨率和低分辨率区域的识别十分重要。本文利用前向光线追迹技术的高精度优点,研究了一种基于前向光线追迹技术的光场相机空间分辨率计算方法。对不同微透镜阵列排列方式下的光场相机1.0和2.0的空间分辨率进行了定量计算和比较。进一步研究了不同的主镜头逆放大率(

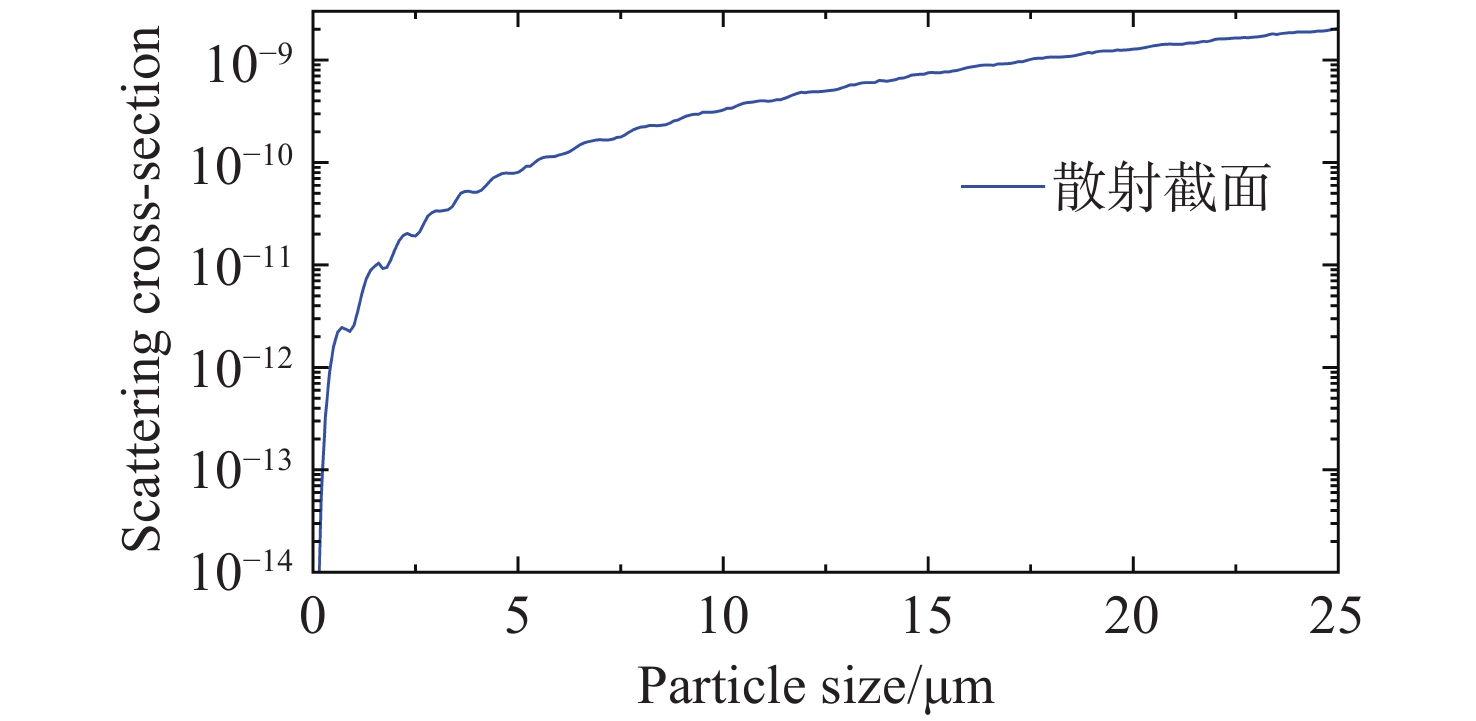

为精确量化沙尘天气对城市光电系统可见光传输的衰减影响,本研究以呼和浩特地区为例,构建了融合非球形粒子修正的光传输预测模型。基于Mie散射理论,结合本地沙尘样品的扫描电镜与能谱分析数据,计算三基色红绿蓝波段的沙尘粒子消光特性;进而采用T矩阵法对非球形粒子的散射参数进行修正,并利用Monte Carlo方法模拟光子的多次散射过程,系统比较单次与多次散射模型下的衰减率差异。结果表明,单次散射模型会系统性高估衰减率,蓝光波段最大误差达18.3%;经多次散射修正后,衰减率平均降低12.4%。在本例中,能见度为400 m,蓝光衰减率约为95 dB/km,显著高于红光的衰减率(约70 dB/km)。本研究构建的混合模型显著提升了沙尘环境下可见光衰减的预测精度,明确多次散射效应的关键影响,为城市光电系统在沙尘天气下的可见光传输提供了可靠的理论依据与数据支持。

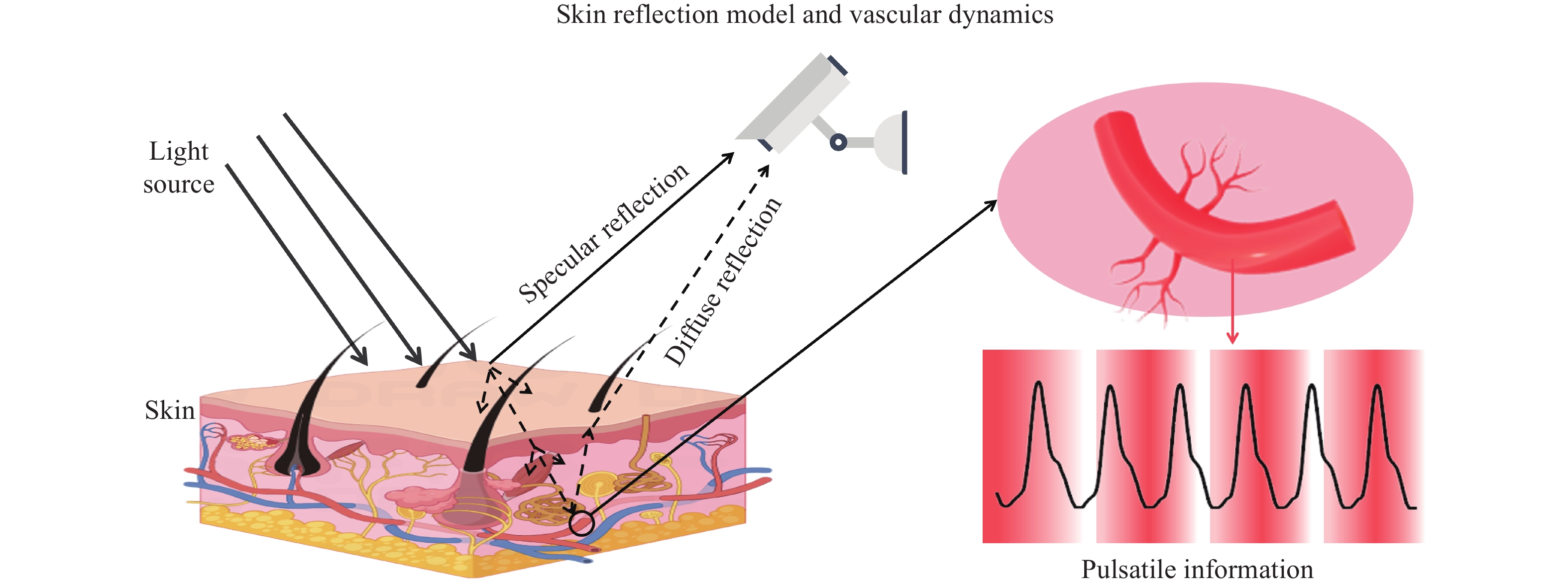

针对成像式光体积描记术(Image Photoplethysmography, IPPG)信号采集过程中易受到噪声干扰的问题,本文提出了一种针对IPPG噪声分布特性的去噪扩散概率模型(Denoising Diffusion Probability Model for IPPG, DDPM-IPPG),通过扩散和逆扩散阶段消除基线漂移与噪声,提升信号的信噪比和后续心率指标的准确性。首先,在扩散阶段对光体积描记术(Photoplethysmography, PPG)信号逐步添加高斯噪声,构建噪声序列,训练基于非线性交融模块和桥接模块的噪声预测器。其次,在逆扩散阶段利用训练完善的噪声预测器对初步提取的IPPG信号进行逐步去噪,恢复出形态相似于PPG的IPPG信号。最后,将本文提出的模型与当前主流模型在PURE、UBFC-IPPG、UBFC-Phys和MMPD数据集上进行验证和对比分析。实验结果表明:与现有最高精度提取方法相比,DDPM-IPPG在PURE数据集上,信噪比提升1.06 dB,心率的平均绝对误差下降0.24 bpm,均方根误差下降0.41 bpm;在UBFC-IPPG数据集上信噪比提升1.50 dB。本文提出的DDPM-IPPG模型在IPPG信号消除基线漂移与噪声方面达到了先进水平,能够更精确地逼近真实信号,为生理健康评估与远程医疗监测提供了更加可靠的数据基础。

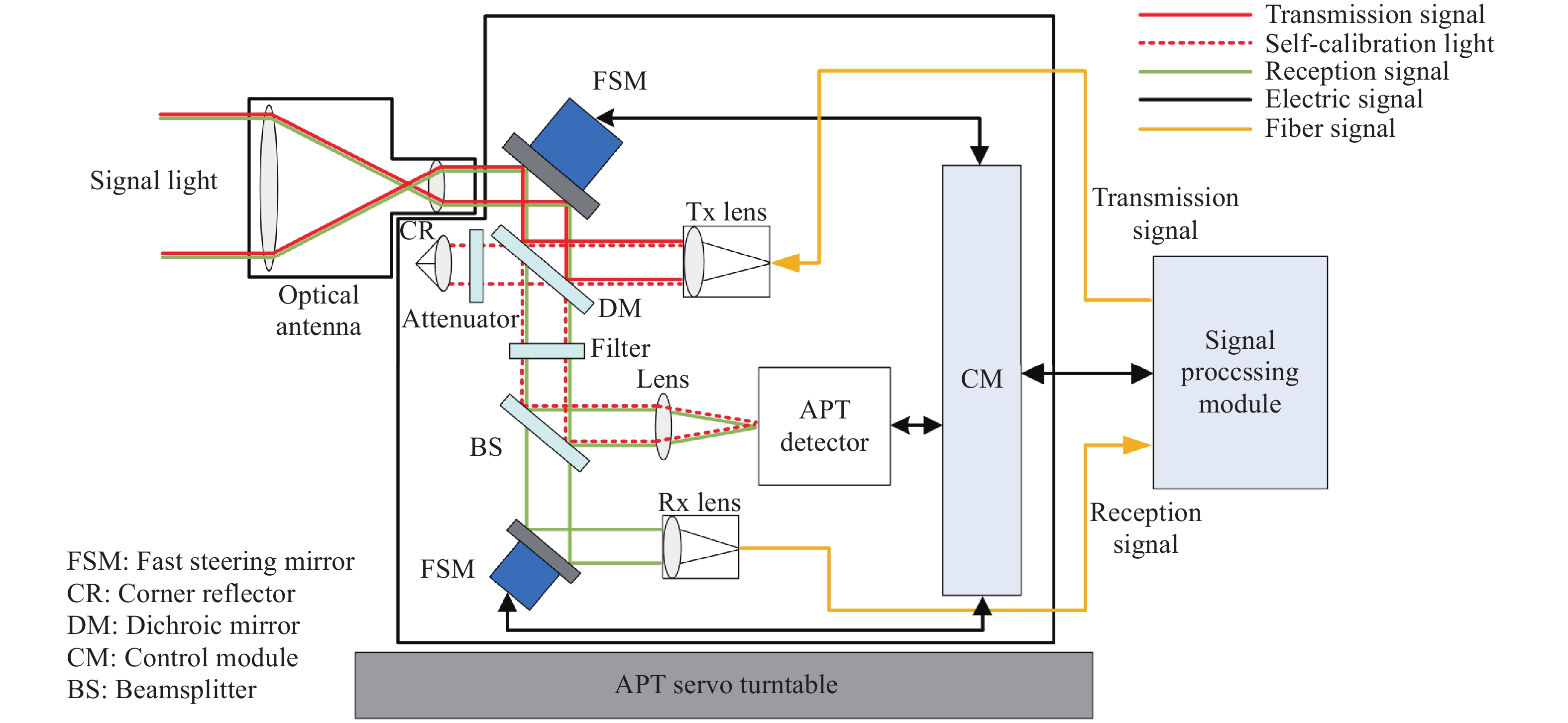

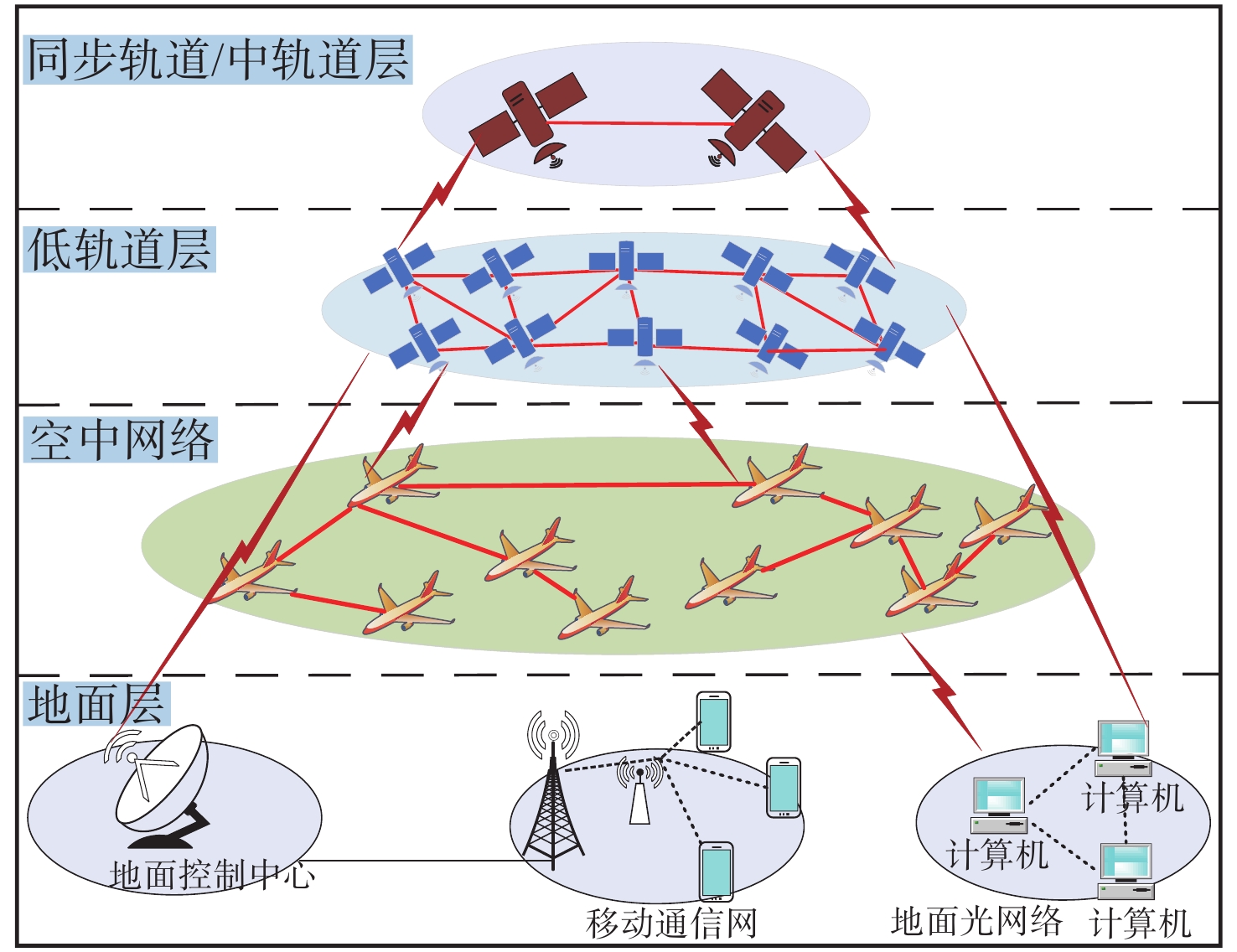

随着空间激光通信技术的快速发展,高速星间链路组网需求日益强烈。然而,国内现阶段对星间激光通信载荷的研究仍以试验验证性质为主,光学系统设计复杂,加工、装调、检测时间长且成本高,不利于激光终端的低成本快速批产。为解决这一问题,本文提出了一种单波段消色差的透射式光学天线,以及基于平行光管检测光学天线放大倍率的快速装调方法。通过减小色差校正范围,使得光学天线的长度缩短了15.83%,透镜数量从6片减少到4片,降低了加工成本。仿真模拟给出放大倍率的装调范围为4.37~5.08。实际装调后,放大倍率实测值为4.82,信号发射光路的发散角为67.53 μrad,信号接收光路的耦合效率为51.42%,自标校光斑尺寸在12 pixel×12pixel以内。同时还进行了对照试验,结果显示所提方法的装调时间还未到干涉仪法的10%。装调测试结果表明,本方法既可在设计上实现光学天线的轻小型化设计,也可大幅度降低装调检测时间,并实现信号收发、捕跟探测与自标校光路的同步合焦。

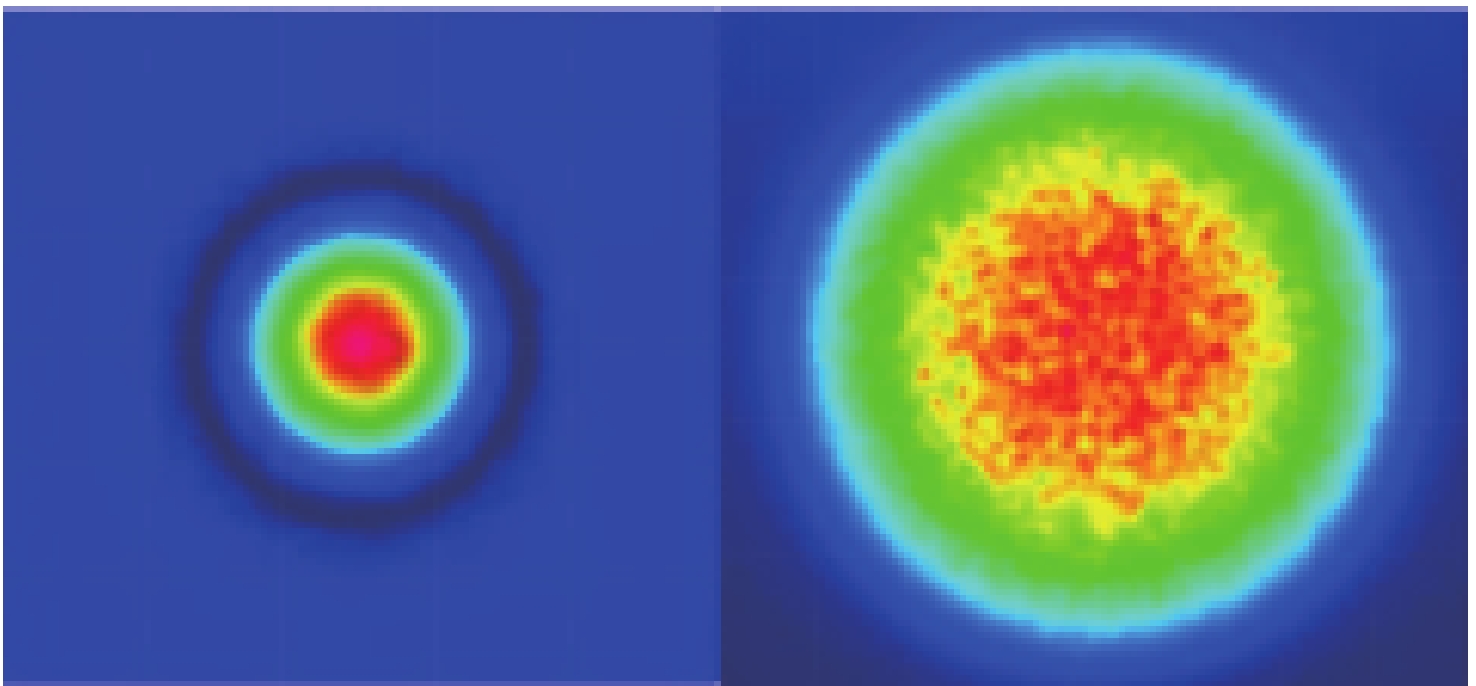

为实现LD侧面泵浦固体激光器的高功率、高光束质量激光输出,研究了高斯镜非稳腔激光器。采用边界有限元法分析了谐振腔腔长、高斯镜膜斑半径及曲率半径参数变化对于高阶模的抑制效果。利用模式损耗差泛函理论分析了高斯镜膜斑半径模式匹配范围及最优参数区间。通过建立输出功率模型,讨论了补偿损耗功率的最佳中心透过率理论值。基于理论仿真结果对激光器结构参数进行优化,分别测量了在不同高斯输出镜下输出光束的模式分布及光束质量。在谐振腔长为400 mm、泵浦电流为7.3 A、重复频率为100 Hz的实验条件下,采用膜斑半径为3 mm、曲率半径为1.5 m、中心透过率为17%的高斯输出镜,获得光束质量

多波段红外探测器可同步获取多波段辐射信息,在目标识别、分类、测温及信息提取等方面显著优于单波段红外探测器,因而成为红外探测器核心研究方向之一。三波段大口径宽角度红外反射镜作为多波段红外探测器的关键光学元件,其性能优劣直接决定探测精度。在设计阶段,本文选用Ge、ZnS和YbF3三种材料,基于高反射膜的设计理论,通过光谱叠加法结合TFCalc软件优化获得结构合理的红外反射镜膜系。在制备阶段,采用离子源辅助沉积,通过优化沉积工艺解决了膜层脱落的问题。在光谱测试阶段,通过膜厚误差实验和YbF3工艺实验解决了样品光谱漂移的现象。测试结果表明,该红外反射镜在45°入射时,3~5 µm波段平均反射率为96.93%;8~12 µm波段平均反射率为96.54%;1.064 µm反射率为94.64%;在270 mm×270 mm口径内3~5 µm、8~12 µm波段的光谱非均匀性为4.83%。参照国标GJB 2485A-2019作为环境测试标准,所制备样品成功通过附着力测试和高低温测试,满足多波段红外探测器的使用要求。

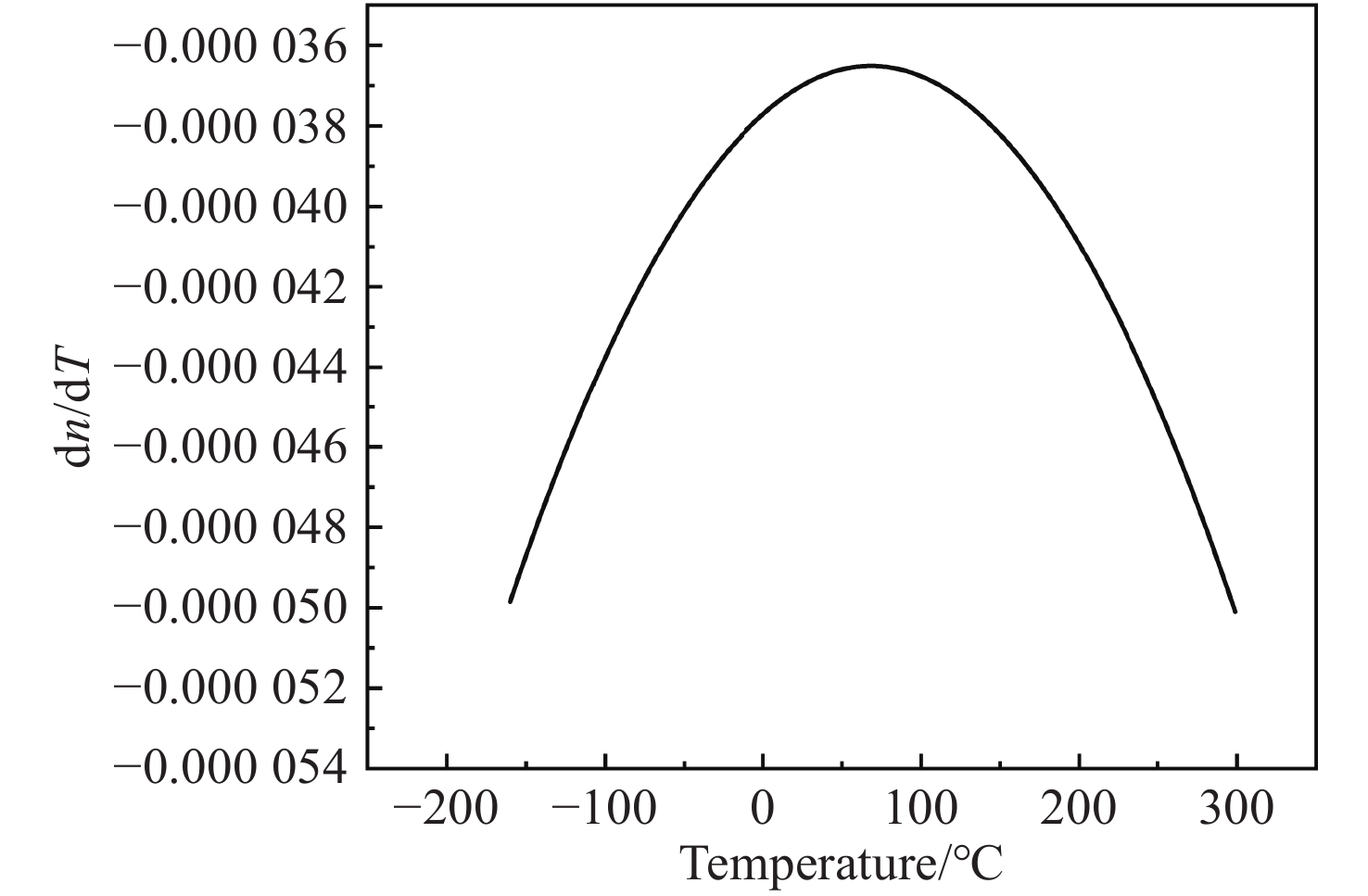

在宽温域应用场景中,传统光学系统往往难以维持稳定的成像质量,其主要原因在于常规无热化设计方法未能充分考虑玻璃材料在高温与低温下线胀系数与折射率温度系数的差异。针对这一问题,本文提出了一种面向宽温域的无热化设计方法,通过重建热像差建模过程,准确表征热像差随温度变化的非线性响应,进而筛选出在宽温域内综合热光焦度最小的玻璃材料组合,并结合镜筒材料热膨胀特性,有效抑制系统焦点漂移。设计验证中,构建了一套焦距为100 mm、F 数为2.2、视场角为 7°的光学系统。结果表明,在−30 °C至270 °C的温度范围内,该系统始终保持优异的成像性能:在全视场和全温度条件下,MTF(@56 lp/mm)均大于 0.5,弥散斑直径小于9 μm,且90%以上的能量聚焦在直径18 μm的包围圆内。上述结果充分验证了所提方法的有效性,为宽温域光学系统的无热化设计提供了有力支撑。同时,该方法具备良好的工程适应性,在复杂环境下的成像系统设计中展现出广阔的应用前景。

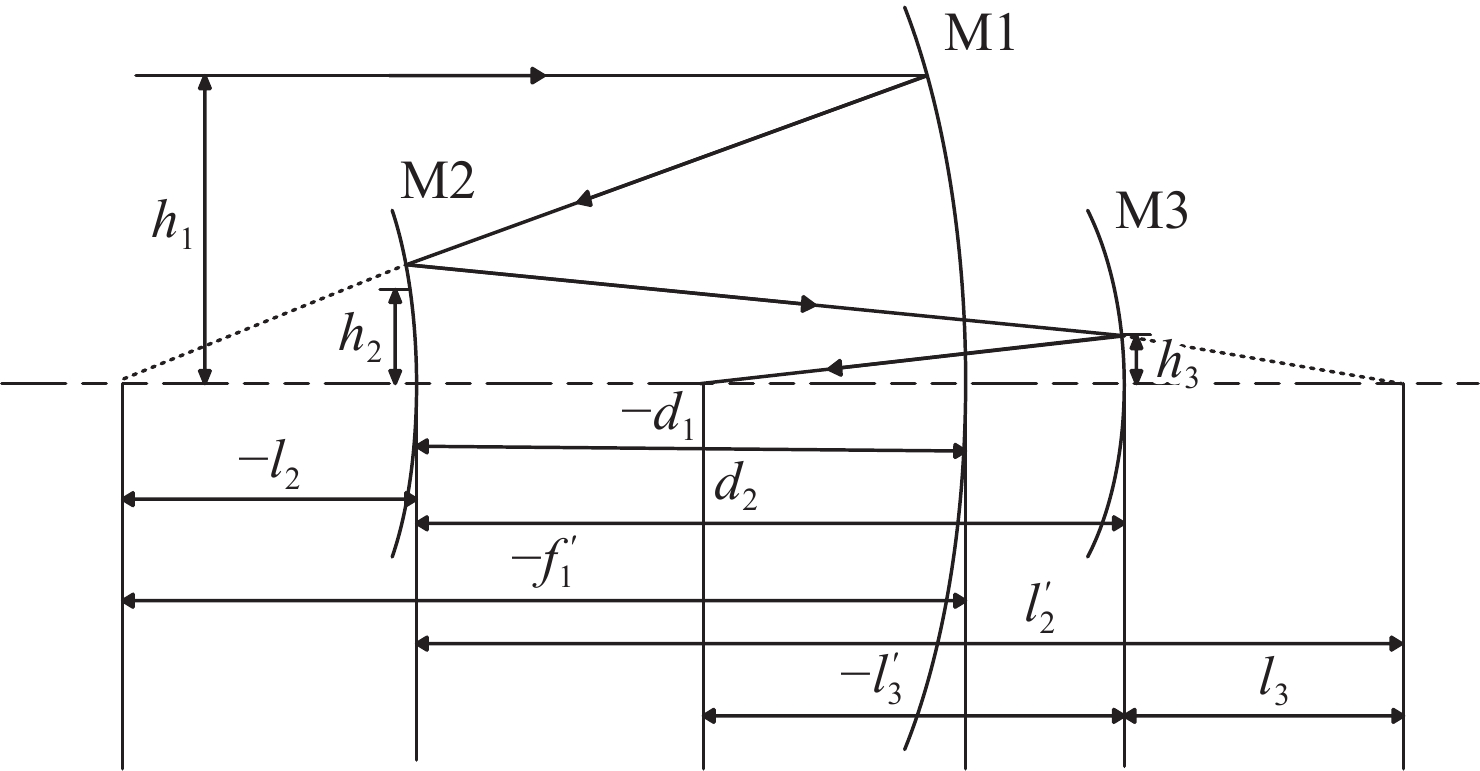

离轴反射式光学系统可用于对地遥感与测绘,因此要求光学系统兼具大视场、高像质与稳定内方位元素。针对传统消像差法所得初始结构轴外像质量差、相机成像过程中存在指向热漂移等问题,本文推导了孔径光阑在次镜处、主镜和三镜沿光轴等距分布条件下三反光学系统结构像差系数,并引入主、三镜四次非球面项像差,增加优化变量,构建像质评价函数,结合远心约束条件,利用GA-SQP算法得到视场离轴下准远心的三反初始结构。进一步优化得到一款焦距为260 mm、F数为10,视场为7°×30°准远心离轴三反光学系统。其MTF在77 lp/mm处大于0.25,最大畸变为2%,最大主光线倾角为2.3°。针对该设计,采用微晶玻璃为基底,钛合金为结构材料,对系统进行有限元热分析。基于TRIAD算法,定量分析系统光轴在6.8 °C温差条件下绕相机坐标系

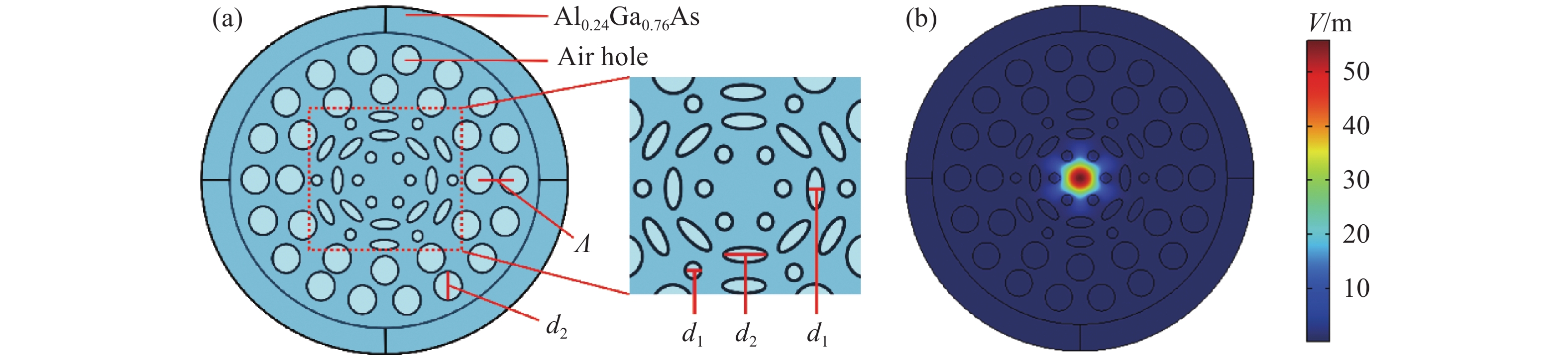

本文提出一种可替代的椭圆形和圆形空气孔辅助型Al0.24Ga0.76As光子晶体光纤以产生宽带高相干性中红外超连续谱,利用有限元法对其色散、有效模场面积和非线性系数进行研究,模拟光脉冲沿光纤的演化过程,分析和评估了不同泵浦条件下的超连续谱及其相干性。结果表明:当光纤占空比

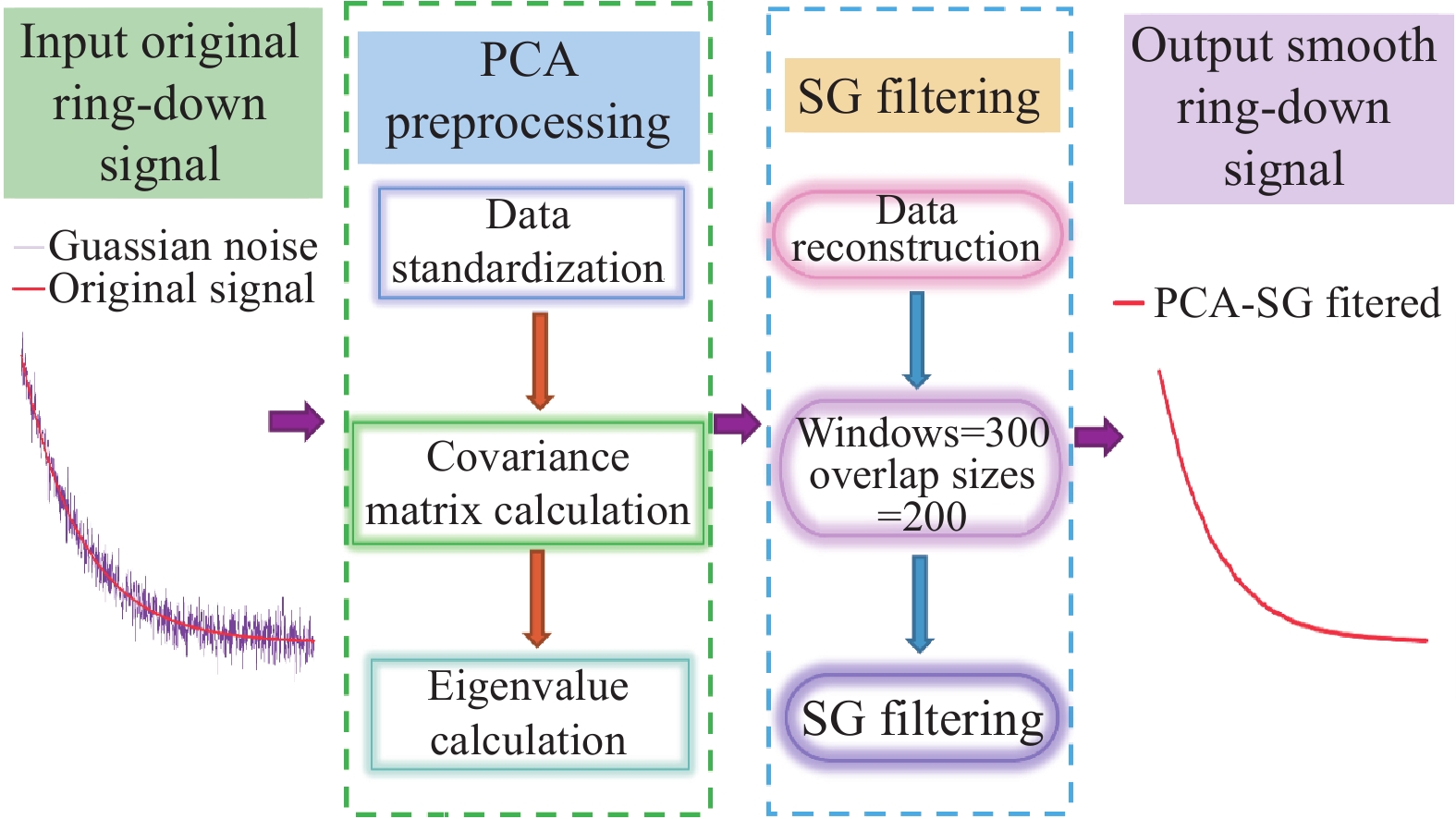

Savitzky-Golay (SG)滤波器采用多项式最小二乘近似来平滑数据并估计导数,被广泛用于处理含噪声数据。然而,SG滤波器在数据边界以及对于高频段的噪声抑制能力有限,导致信噪比(SNR)明显降低。为解决该问题,本文提出了一种将主成分分析法(PCA)与 SG滤波协同集成的新方法。这种方法避免了SG滤波较大窗口尺寸带来的过度平滑问题。所提出的PCA-SG滤波算法被应用于基于光腔衰荡光谱(CRDS)的CO气体传感系统。通过与移动平均滤波(MAF)、小波变换(WT)、卡尔曼滤波(KF)和SG滤波等算法进行对比,验证了PCA-SG滤波算法的性能。结果表明,与所评估的其他算法相比,该算法表现出更优异的降噪能力。衰荡信号的信噪比从

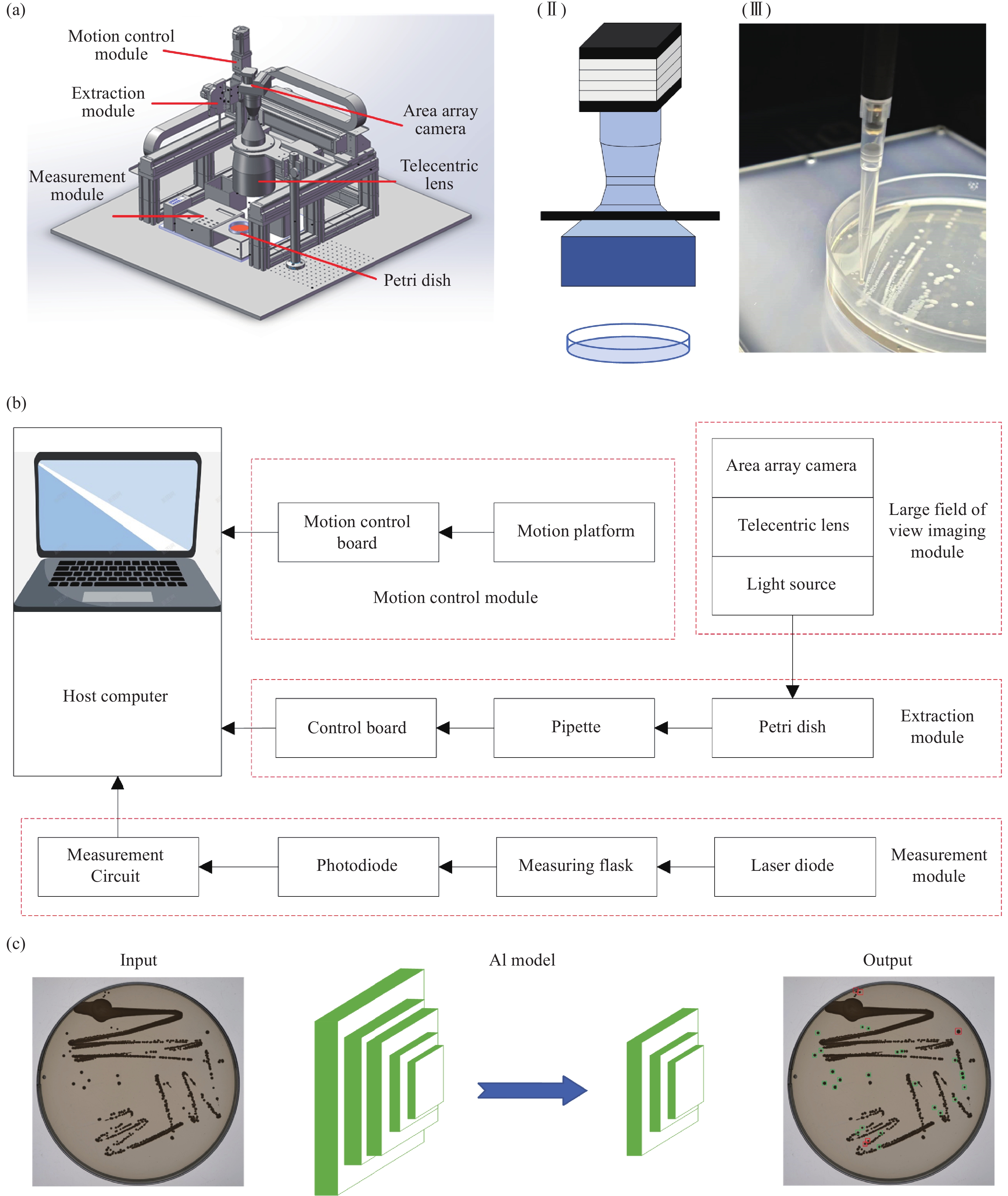

标准菌悬液在微生物诊断中具有重要意义。传统制备方法依赖人工操作,存在重复性差、效率低及生物安全隐患等问题。本研究提出一种融合大视野成像与人工智能技术的高精度自动化菌落提取分选系统,实现菌落智能筛查与定位。首先,开发了大视野成像系统,可采集90 mm培养皿高分辨图像,物理分辨率达13.2 μm,成像速度为13帧/秒;其次,应用人工智能技术实现菌落自动识别与定位,支持筛选直径为1.9~2.3 mm的目标菌落;接着设计三轴运动控制平台,配合路径规划算法实现菌落高效提取,采用电动移液器进行精准菌落采集;同时开发菌悬液浓度测量模块,以650 nm激光二极管为光源,实现0.01麦氏浓度(MCF)的测量精度。最终通过大肠杆菌悬液制备验证系统性能,具体为:经17小时培养后分4次提取大肠杆菌,达到系统设定目标浓度。该工作有望实现微生物样本的快速精准制备,显著缩短检测周期,减轻医务人员工作负担。

由于单块镜难以达到10 m级水平,拼接镜已成为现代天文研究中不可或缺的工具。然而,为了达到单块镜的成像能力,拼接子镜之间必须保持高度共相,piston误差作为影响分段镜成像质量的关键因素,亟需进行高效、精确的检测。针对目前圆孔衍射结合双波长算法易受偏心误差干扰,传统卷积神经网络(CNN)局部感受野难以捕捉大量程误差下全局特征的问题,本文提出了一种融合扩展杨氏干涉原理与Vision Transformer(ViT)的平移误差检测新方法。通过双孔对称布局抑制偏心误差的干扰,结合589 nm和600 nm的双波长消模糊算法将检测量程扩展至±7.95 μm,并基于ViT的自注意力机制建模干涉条纹的全局特征,相较于CNN依赖局部卷积核的局限性,ViT 显著提高了对干涉图中周期性变化的灵敏度。仿真结果表明,该方法在高斯噪声(SNR≥15 dB)、泊松噪声(

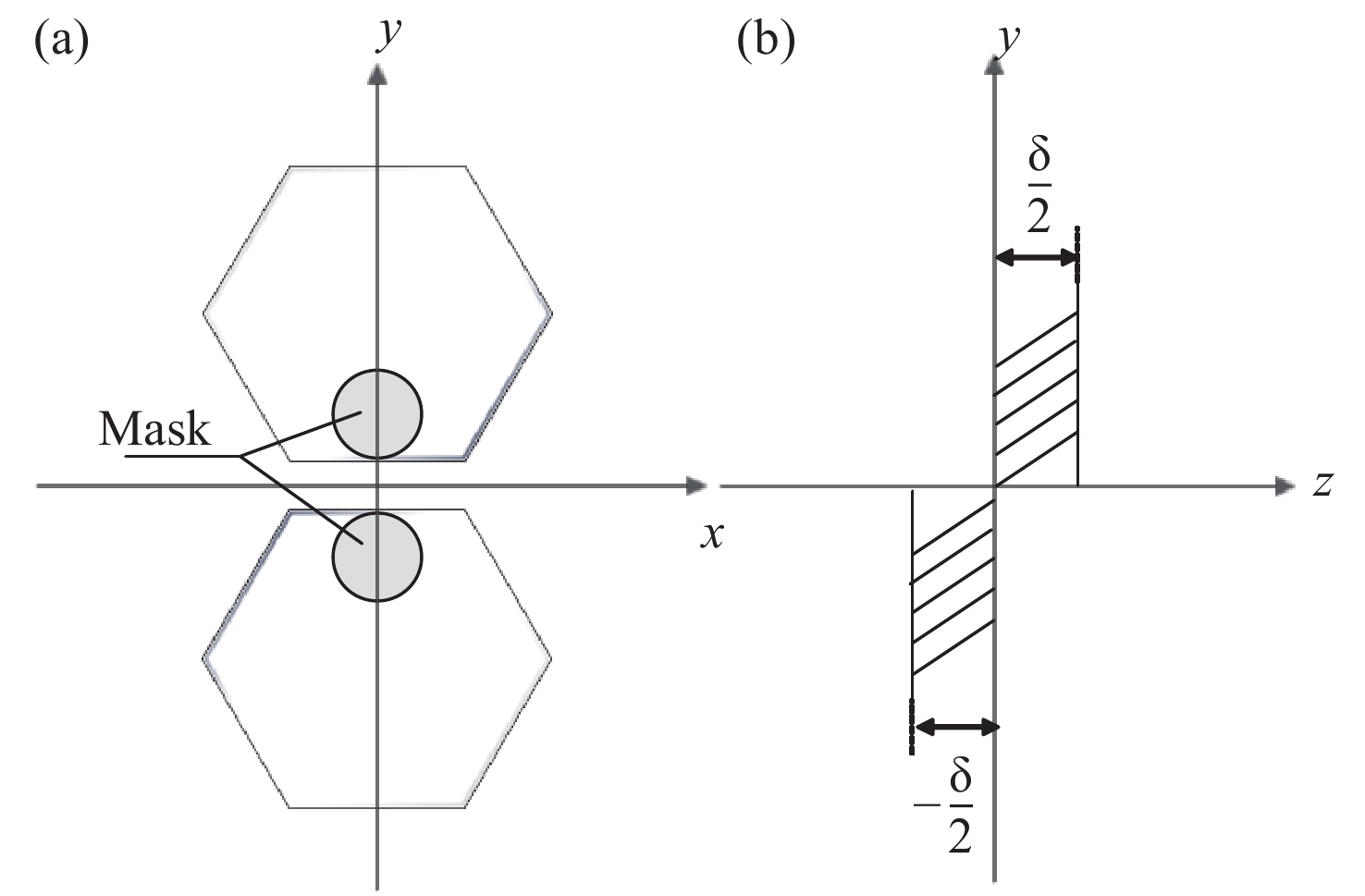

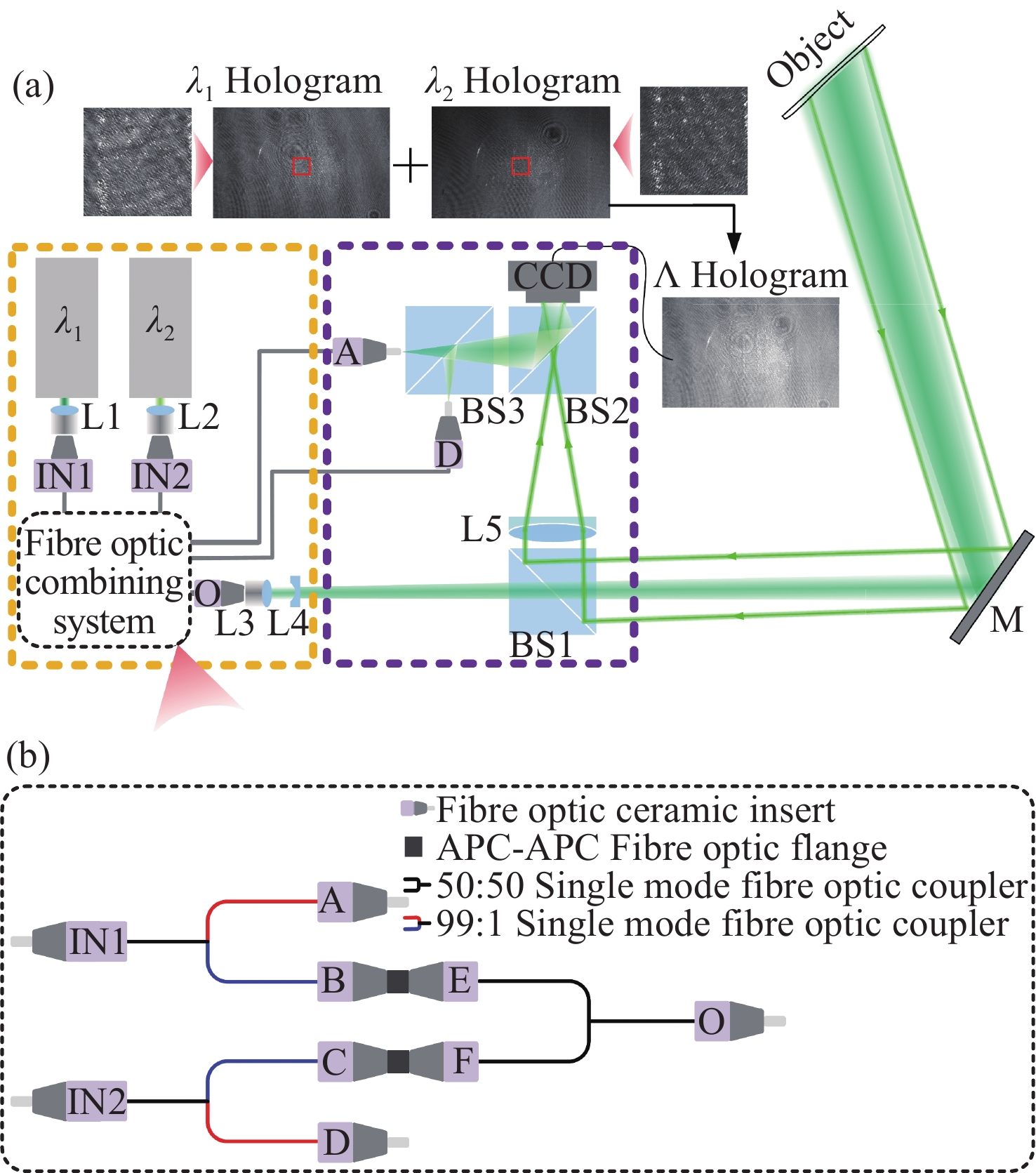

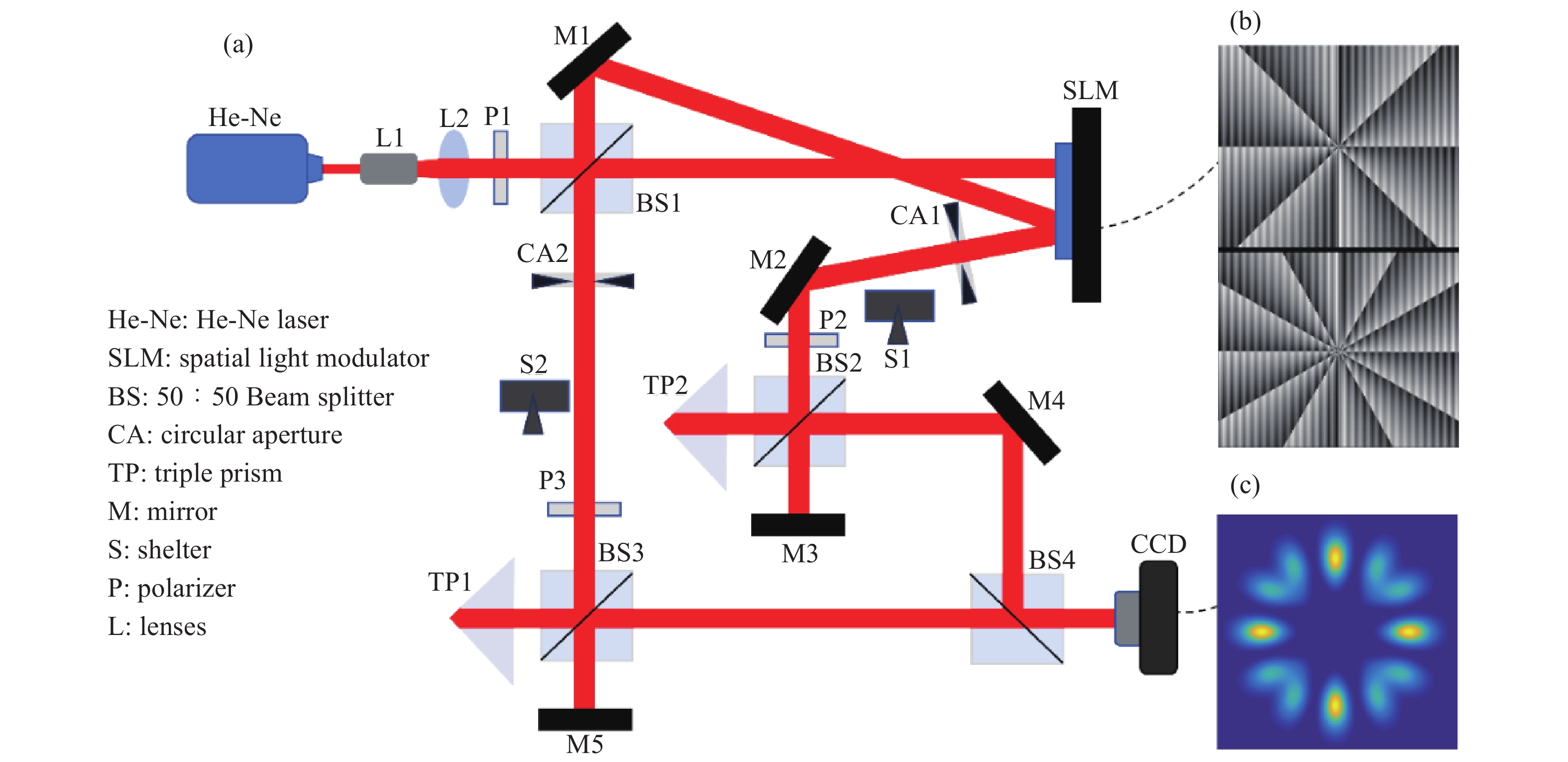

双波长像面数字全息术可实现远距离形貌测量,未来有望应用于实验先进超导托卡马克(EAST)偏滤器表面测量。照明与成像光束共路的设计适用于托卡马克装置的上部诊断通道。通过选择波长间隔为1.02 nm的两个波长,系统测量范围扩展到276.87 μm,可测量高度变化138.44 μm的表面。实验结果表明,系统对标称80 μm的台阶测量误差为7.00%,最小可测高度变化为10 μm的表面。对系统远距离的测量能力进行了验证,并对托卡马克装置拆除的偏滤器进行离线测量。结果证实,该系统有望用于偏滤器的形貌测量。

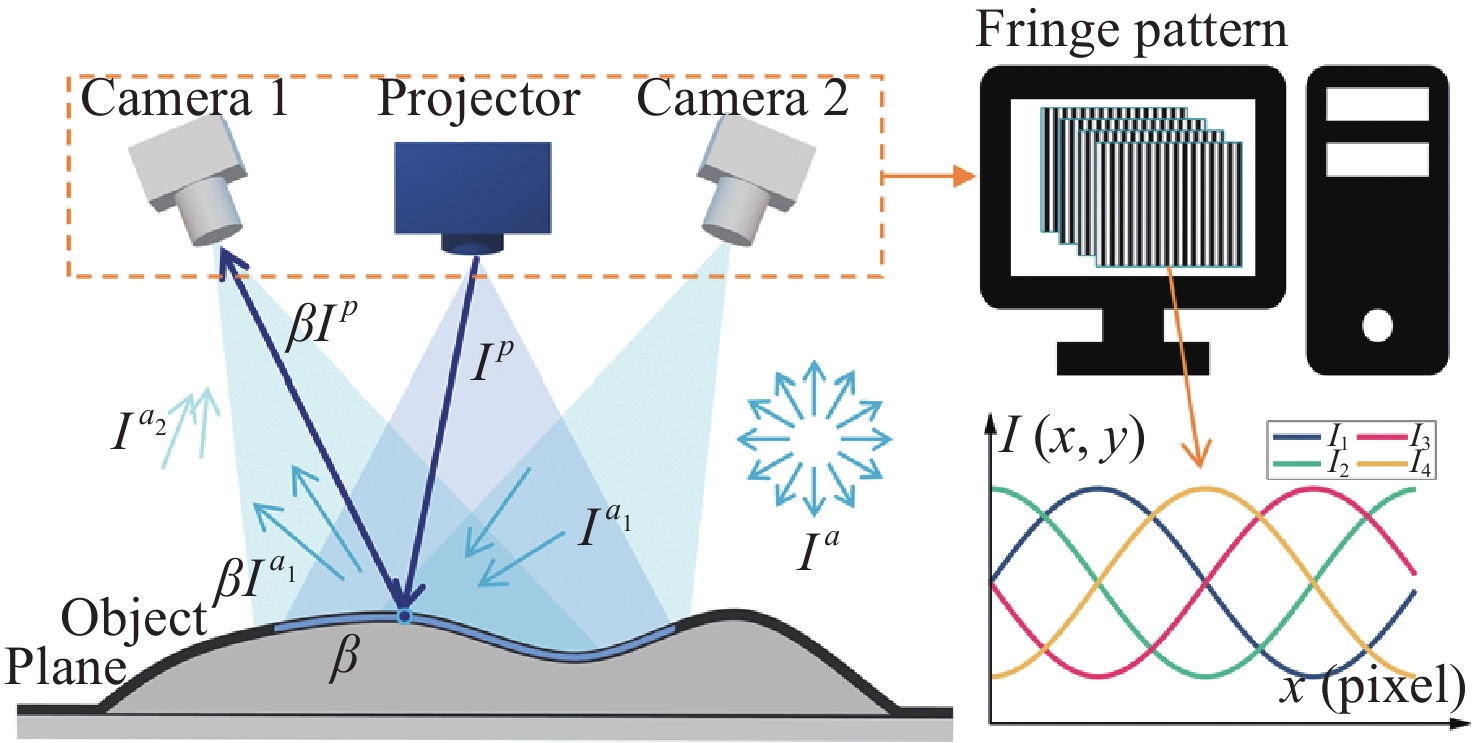

近年来,文化遗产保护、医疗等多个领域对物体三维(3D)形貌与颜色纹理同步获取的需求持续攀升。为响应当前技术需求,本文提出了一种三维形貌与颜色纹理同步捕获的新方法,首先构建了相机曝光时间与灰度值关联的线性模型;随后通过曝光时间校准,使投影红绿蓝(RGB)光与单色相机捕获的白光灰度值趋于一致;接着向物体投射三组彩色条纹,以筛选适用于3D重建的最优像素;同时投射三张纯色图像,通过图像合成获得颜色纹理。实验结果表明,该方法能够有效实现三维形貌与颜色纹理的同步获取,且测量速度快,精度高,同时使用黑白相机避免了彩色物体三维重建过程中常见的颜色串扰等问题的干扰。

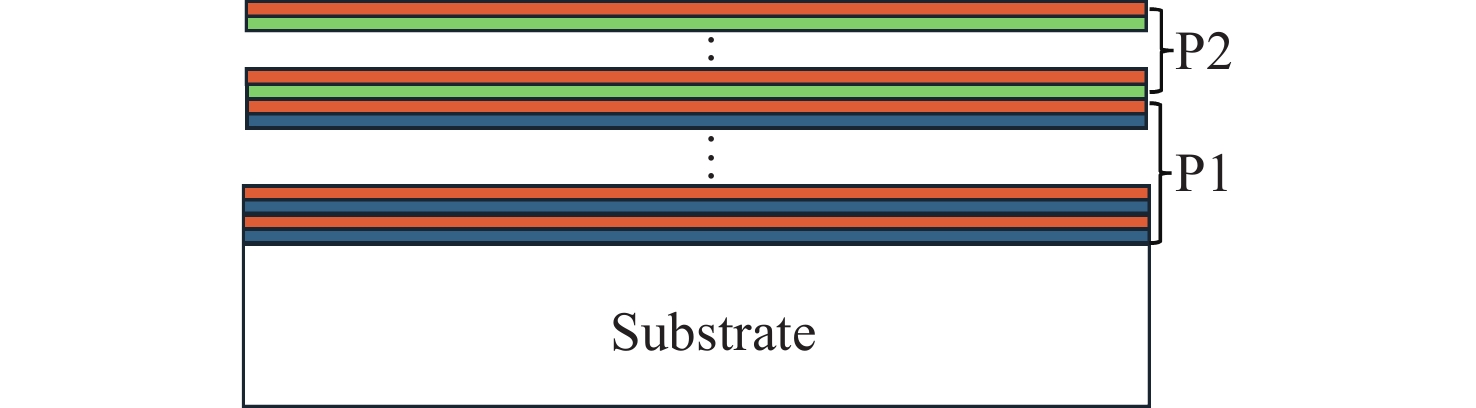

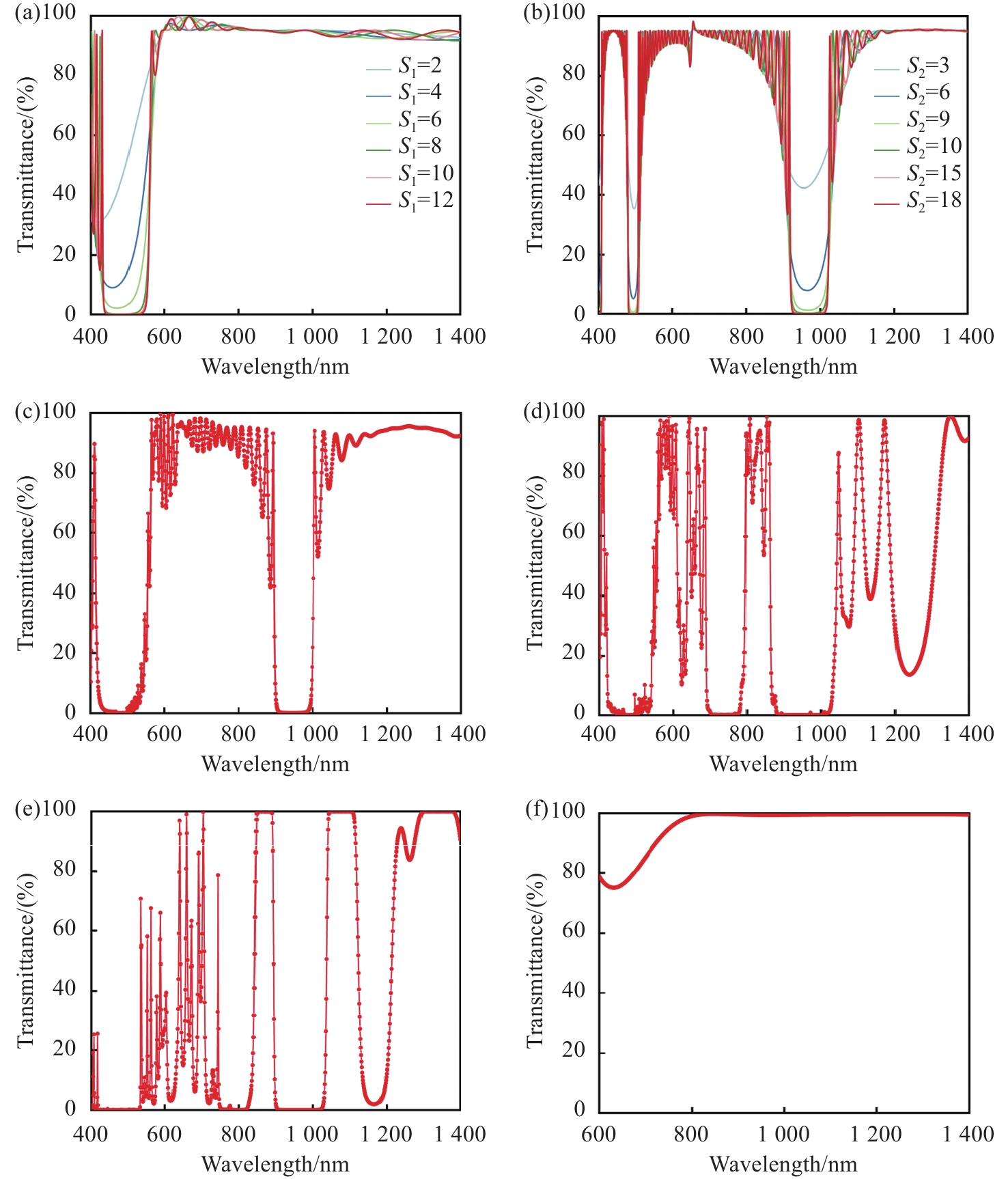

滤光片作为光电探测系统中的关键部件,能够简化光学系统并提高探测效率。根据使用需求,需要设计并制备出一种多达5个波段的可见/近红外滤光膜,同时满足2个波段高反射和3个波段高透过的要求。因此,本文对膜系设计、薄膜制备工艺以及膜层厚度的控制精度进行了系统研究。在本工作中,将短波通膜系与长波通膜系进行叠加,并调整膜系的周期数和匹配系数,以满足截止波段的要求。此外,运用Smith方法优化带通膜系透过波段,从而完成可见/近红外多波段激光滤光膜的设计。在制备过程中,结合膜层的灵敏度,通过反演分析各光学监控片所监控的膜层。对监控过程中光信号较弱的光学监控方案进行模拟和修正,并匹配光信号较强的监控波长,进而提高了膜层厚度的控制精度以及在指定波长范围内的透过率。最终,制备的滤光膜实际物理厚度为9.66 μm,与理论设计厚度的误差小于0.4%,且3个透过波段的透过率均超过99%。在455~500 nm和910~

- 2025 6期 5期 4期 3期 2期 1期

- 2024 6期 5期 4期 3期 2期 1期

- 2023 6期 5期 4期 3期 2期 1期

- 2022 6期 5期 4期 3期 2期 1期

- 2021 6期 5期 4期 3期 2期 1期

- 2020 6期 5期 4期 3期 2期 1期

- 2019 6期 5期 4期 3期 2期 1期

- 2018 6期 5期 4期 3期 2期 1期

- 2017 6期 5期 4期 3期 2期 1期

- 2016 6期 5期 4期 3期 2期 1期

- 2015 6期 5期 4期 3期 2期 1期

- 2014 6期 5期 4期 3期 2期 1期

- 2013 6期 5期 4期 3期 2期 1期

- 2012 6期 5期 4期 3期 2期 1期

- 2011 6期 5期 4期 3期 2期 1期

- 2010 6期 5期 4期 3期 2期 1期

- 2009 6期 5期 4期 3期 2期 1期

- 2008 1期

摘要

摘要 HTML全文

HTML全文 PDF 7158KB

PDF 7158KB